Das Haus und Museum zur Hohlen Eich

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1983 von Prof. Dr. Albert Hauser

Haus Hohle Eich um 1935, mit der Schuhmacherwerkstätte De Tomasi.

Zur Geschichte des Hauses

Wie manches alte Haus hat die Hohle Eich eine wechselvolle, ja farbige Geschichte. Wir sind ihr anhand der Grundbücher des Notariates nachgegangen. Es wird im Grundbuch des Jahres 1683 erstmals erwähnt, und zwar als Haus mit einem Krautgarten (Gemüsegarten) sowie Hofstatt oberhalb der Kirche. Die Erwähnung bedeutet an sich noch nicht, dass es gerade in diesem Jahre gebaut worden wäre. Es ist möglich, dass das Haus noch einige Jahrzehnte älter ist. Etwas mehr erfahren wir aus der Eintragung des Jahres 1715. Besitzer war damals Rudolf Diezinger. Sein Beruf wird nicht genannt; er war aber sehr wahrscheinlich Bauer und besass, wie die Akten melden, Reben sowie Hanfland. Aus verschiedenen Indizien ist zu schliessen, dass er auch im textilen Gewerbe tätig war, denn die Familie Diezinger (eine Familie, die längst ausgestorben ist) war fast ohne Ausnahme im textilen Haus- oder Heimgewerbe tätig. Gleichzeitig erscheinen sie ziemlich kapitalkräftig, denn sie sind in der Lage, als kleine Bank zu funktionieren. Rudolf Diezinger, der Hausbesitzer des Jahres 1715, jedenfalls nahm einen Schuldbrief auf, lautend auf den Spreuermüller Stocker aus der Spitzen-Hirzel. Dieser Schuldbrief hat im Jahre 1743 noch existiert. Damals war Diezingers Sohn im Besitz des Hauses und auch des Schuldbriefes. Zum Haus gehörte damals, also 1743, noch ein Waschhaus, ein Schweinestall und ein sehr grosses Stück Rebgelände im Letten. Ob der Wein nur in der grossen Familie samt dem Gesinde getrunken wurde, lässt sich aus den Akten nicht schliessen. Wir wissen nur, dass die Wein- und Mostproduktion bedeutend gewesen sein muss. Das kann man schon aus dem sehr grossen und schönen Gewölbekeller schliessen. Ein Grundbucheintrag des Jahres 1773 bringt abermals eine kleine Neuigkeit. Zunächst wird wieder ein Diezinger als Besitzer erwähnt. Er baute später (1821) eine Metzgerei ein. In diesem Jahr enthielt das Haus bereits drei Wohnungen. Nur vier Jahre später gab es grosse Änderungen. Damals waren das Haus oder wenigstens einzelne Teile davon nicht mehr im Besitze der Familie Diezinger.

Es erscheint jetzt ein Rudolf Hauser, der das Haus dem Friedensrichter Heinrich Blattmann «auf Bühl» verkaufte. Die Blattmann «auf Bühl» waren eine sehr begüterte Familie. Ein Blattmann hat später die Stärkefabrik Blattmann gegründet. Die Blattmann haben das Haus offenbar später wieder verkauft. Jedenfalls gehörte um 1844 wenigstens ein Teil des Hauses dem Dachdecker Rudolf Knabenhans. Ein weiterer Teil wird 1861 erwähnt. Er gehörte einem Strumpfweber namens Jakob Leuthold. 1862 wird schliesslich als Eigentümer die Familie Paul Eschmann und später deren Tochter Luise Bettelhäuser geb. Eschmann erwähnt. Um 1829 beherbergte der vordere Teil immer noch eine Metzgerei; dazu kam eine Küfereiwerkstatt. Mitte des letzten Jahrhunderts wohnte im vorderen Teil (gegen die Schönenbergstrasse) der Brunnenmacher Konrad Streuli. Von der Familie Streuli ging ein Hausteil um 1870 an David Tobler, dann an dessen Erben über. Im Jahre 1875 gehörte der vordere Teil Johannes Hofer, um 1906 einer Tochter. Im andern Teil hausten eine Zeitlang ein Kutscher, dann ein Appretur-Meister und ein Hutfärber. In der ehemaligen Küferei war zuletzt noch ein Schuhmacher tätig. Alle diese Leute waren aber nicht in der Lage, das einstmals recht stattliche Haus richtig zu unterhalten. Mitten im letzten Weltkrieg kam es deshalb zum Verkauf. Als Käufer trat die Gemeinde auf. Sie erwarb laut einem Gemeindeversammlungsbeschluss das baufällige Haus und erneuerte wenigstens die Aussenfassade. Der Kauf war nicht ganz unbestritten; es meldeten sich verschiedene Kritiker und Oppositionelle. Ein angesehener Bürger hat damals das Wort gebraucht: «Ihr werdet noch sehen, wie hohl diese Eiche ist». Die Gemeinde hat schliesslich verschiedenen eher mittellosen Leuten Unterkunft gewährt. Im Haus wohnten Arbeiter und Chauffeure, aber auch ein angesehener Briefträger, der seine Wohnung zum Teil selber renovierte. Die Gemeinde hat damals das Haus erworben, weil es sich um einen besonders stattlichen Riegelbau handelte, dessen Verlust man nicht hinnehmen wollte. Niemand dachte im Jahre 1944 an den Einbau eines Museums.

Gründung und Entwicklung des Museums

Eine kleine geschichtliche Sammlung bestand damals bereits schon. Sie geht auf die Jahre 1940/41 zurück. Damals haben Kreise der Lesegesellschaft eine breitere Öffentlichkeit über den Sinn eines solchen Museums orientiert und trotz der schwierigen Kriegsumstände Museumsgegenstände zusammengetragen. Das Sammelgut wurde im Kirchgemeindehaus Rosenmatt eingelagert. Eine würdige Präsentation schien wegen fehlenden Mitteln nicht in Frage zu kommen. Das Problem wurde erst aktuell, als im Jahre 1962 die Gebrüder H. und W. Brupbacher (die beide inzwischen verstorben sind) den Nachlass ihrer berühmten Vorfahren − eine Sammlung von Siegeln und Petschaften sowie Werkzeugen − unter der Bedingung anboten, dass die Gegenstände zweckentsprechend aufbewahrt und gezeigt werden. Die Lesegesellschaft hatte aber damals die entsprechenden Mittel und Möglichkeiten nicht; deshalb trat an ihre Stelle eine vom Gemeinderat ins Leben gerufene Kommission. Mächtigen Auftrieb gab eine Spende der Sparkasse. Sie stellte anlässlich ihres 150jährigen Bestehens im Jahre 1966 der Gemeinde Wädenswil zuhanden des Museums einen Betrag von 50‘000 Franken zur Verfügung. Nach eingehender Prüfung gelangte die Kommission zur Ansicht, dass sich das Haus zur Hohlen Eich als Museum eignen würde, wenngleich die Zimmer zum Teil recht klein sind. Sie stellte einen diesbezüglichen Antrag, und am 30. November 1967 stimmte die Gemeindeversammlung einem Antrag des Gemeinderates zu, wonach das Haus zur Hohlen Eich in ein Museum umzuwandeln sei. Und noch im gleichen Winter begannen die entsprechenden Arbeiten. Sie sind Ende 1969 abgeschlossen worden; das Museum selber wurde im Januar 1970 eingeweiht.

Das schreibt sich und liest sich alles verhältnismässig schnell. Welche Unsummen von Vorbereitungs- und Einrichtungsarbeiten aber dahinter stecken, können nur wenige ermessen. Es ist unmöglich, alle Leute, die dabei behilflich waren, aufzuzählen. Ich will mich darauf beschränken, Peter Friedli und Hans Scheidegger zu erwähnen. Der eine stand an meiner linken und der andere an meiner rechten Seite. Dann hatten wir noch einen ausgezeichneten Handwerker, der auf jeden Wink einging: es war Schreinermeister Willi Hitz. Selbstverständlich muss an dieser Stelle auch der Architekt H. Helbling erwähnt werden. Er hat unsere Arbeiten tatkräftig unterstützt und ist auf unsere Intentionen willig eingegangen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die damalige Führungsspitze der Gemeinde volles Verständnis hatte. Insbesondere wurde unsere Arbeit vom damaligen Gemeindeschreiber Emil Bader immer wieder gefördert.

Die Verwirklichung

Wir wollten kein verkleinertes Landesmuseum, ein Museum also, in dem alle Epochen, alle Stile, vertreten sind. Wir wollten einen kleinen Einblick in das Leben unserer Gemeinde geben. Es galt, den geschichtlichen Entwicklungsprozess dieser Region aufzuzeigen, wobei Schwerpunkte gesetzt werden mussten. Eine prähistorische Sammlung besitzt ja unser Museum nicht. Hingegen wurde in einer Ausstellung «Naturgeschichte» der Werdegang unserer Landschaft veranschaulicht. Dafür hat Dr. Fritz Schneider verantwortlich gezeichnet. Besonders glücklich waren wir, einige Dinge zeigen zu können, die in andern Museen wohl kaum zu finden sind: die von den Familien Brupbacher und Schoeberlein geschenkte Sammlung von Arbeiten der Petschaftstecher und Graveure Brupbacher, die wunderschönen Tirggel-Model, die wir integrierten in einen Raum «Zuckerwerk und Gebäck aus alter Zeit». Besonders stolz waren wir auf drei Werkstätten, die selten gewordenes oder aussterbendes Handwerk veranschaulichen. Ein Muster dafür ist die Kupferschmiede, bei deren Realisation vor allem Paul Blattmann mitgeholfen hat. Zu den Kostbarkeiten unseres Museums zählen ausser den schönen Möbeln die Barockdecke in der Wohnstube, das Grisaille-Täfer im Schlafzimmer sowie die Wandmalereien im Textilzimmer. Die Estrichräume wurden nur soweit ausgebaut, dass man hier noch Wechsel-Ausstellungen zeigen konnte. Deren zwei müssen hier besonders erwähnt werden, weil sie einen überdurchschnittlichen Besuch aufwiesen: die Ausstellung «Pilz, Chruut und Beeri» sowie die von Hans Scheidegger realisierte Ausstellung «Gruss aus Wädenswil» (Postkarten-Sammlung).

Ortsmuseum Wädenswil: Bäuerliche Schlafzimmer mit barockem Himmelbett aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, Gebärstuhl und Kasten von 1722.

Im Zentrum: die Kulturgeschichte

Unser Ziel war es vor allem auch, Einblicke in das Alltags- und in das Sonntagsleben unserer Vorfahren zu geben. Das ist nicht sehr einfach, weil ja verschiedene Dinge, vor allem die geistigen, nicht oder nur mit Schwierigkeiten gezeigt werden können. Die Bedeutung, der Stellenwert, den die Kirche im Leben unserer Vorfahren hatte, beispielsweise, wie zeigt man das? Im Raum «Saure Wochen, frohe Feste» haben wir versucht, eine Antwort darauf zu geben. Hier sind ausgestellt Bücher wie der «Zürcher Catechismus» von 1776 oder der «Catechistische Hausschatz», gedruckt 1752 in Basel, schliesslich auch «Die geistliche Seelencur» vom Jahre 1771. Hier ist auch ausgestellt die Predigt bei der feierlichen Einweihung der neuerbauten Kirche Wädenswil vom 23. August 1767. In dieser Schrift sagt Pfarrer Hofmeister: «In der neuen Kirche können jetzt In 2000 erwachsene Personen bequem genug sitzen, und man könnte gar noch 100 Plätze zusätzlich einrichten». Im Gegensatz zu heute war der Kirchgang brauchmässige Pflicht. Es war Ehrensache, zur Kirche zu gehen. Man war bereit, die zehn Gebote zu erfüllen, erwartete aber anderseits vom vorwiegend alttestamentlich aufgefassten Gott, dem Schöpfer der Erde, dem Herrn der Ernte, dessen Zorn und Strafe man im Unwetter und in der Missernte erfährt, die angemessenen Gegenleistungen in der Form des Gedeihens und Wohlstandes in Haus und Hof. Dass unsere Vorfahren besser im Alten Testament zu Hause waren, geht auch aus der Tatsache hervor, dass beispielsweise im Schlafzimmer die Grisaille-Malereien ohne Ausnahme alttestamentliche Vorgänge und Gestalten darstellen. Für eine besonders enge Gottbeziehung sprechen auch die handgeschriebenen Gebetzettel, die in einer Vitrine des gleichen Zimmers gezeigt werden. Dass vor allem auch die Bitte um das tägliche Brot noch einen andern und tieferen Sinn hatte, daran erinnert das schöne Blatt «Theuerung und Hungersnot» von 1816/17. Die Hungersnot war damals so gross, dass viele Leute in Wädenswil «Pilze, Chrüsch, Graswurzeln und Schnecken assen, um dem Hungertod zu entgehen».

Eine farbige Lithographie aus der Jahrhundertwende − sie stammt aus der Werkstatt der Brupbacher − zeigt, wie man früher über die Stufen des Alters dachte. Sowohl beim Mann als auch bei der Frau wird der «Gipfelpunkt» beim fünfzigsten Geburtstag angegeben. Sowohl Frau wie Mann tragen mit sechzig Jahren greisenhafte Züge. Ein Mann und eine Frau von sechzig Jahren galten damals als Greis und Greisin. Die mittlere Lebenserwartung betrug ja 1750 immer noch lediglich 34 Jahre. Im Jahre 1860 war sie nicht höher als 43 Jahre. Der Text der Lithographie spricht auch hier deutlich:

«Mit fünfzig Jahr

gibt's Stillestand.

Er prüft was kommt

und was entschwand».

Der Text zur fünfzigjährigen Frau lautet:

«Mit fünfzig Stillstand

wie man sagt.

Ein Enkel sie jetzt

glücklich macht.»

Recht hübsch wird auch gezeigt, wie man sich im Leben etwa gegen Krankheiten verhielt. Sie waren ja damals noch schwer bekämpfbar. Zu den Mitteln, welche die Medizin zu jener Zeit offerieren konnte, kamen deshalb immer auch noch volkstümliche Methoden. Da gab es Pflanzenextrakte. Dazu kamen Amulette. Strohkreuze halfen das Blut stillen. Erbsen und kleine Münzen wurden im Kampf gegen die Warzen verwendet. Dornenzweige über der Stalltüre waren bewährte Mittel gegen die Viehseuche, Mandeln mit eingeschnittenen Kreuzen wurden im Kampf gegen das Fieber verwendet. Berühmt und geschätzt war die Alraunwurzel (Mandragora). Das Exemplar, das in der Hohlen Eich gezeigt wird, stammt aus Griechenland und dürfte eines der ganz seltenen Exemplare in der ganzen Schweiz sein

Wie die vielen Exponate zeigen stand das tägliche Leben früher im Zeichen der Symbole. Sinnsprüche und Sinnbilder, die wir beispielsweise in der «Emblematischen Gemüths-Vergnügung» von 1699 finden, fanden grosser Absatz. Die Graveure und Kupferstecher Brupbacher haben diesem Bedürfnis entsprochen, indem sie Kupferstiche mit Symbolen herausgaben. Recht hübsch ist das Vexierbild, der Faltprospekt, der Brupbacher aus dem Jahr 1890. Hier wird die Allegorie vom Tod in hübsche Falttexte und Zeichnungen eingebettet. Solche Vexierspiele fanden grossen Absatz und vermittelten zugleich ein bisschen Moral. So heisst es in diesem Brupbacherschen Vexierbild:

«Die Jugend bringt man nur

mit Sünden zu

das böse Herz verpasst

der Himmelsruh,

doch säume nicht,

mich völlig zu entdecken

Vielleicht wird dich

mein Anblick noch erschrecken.»

Mit Anblick ist natürlich der Tod gemeint.

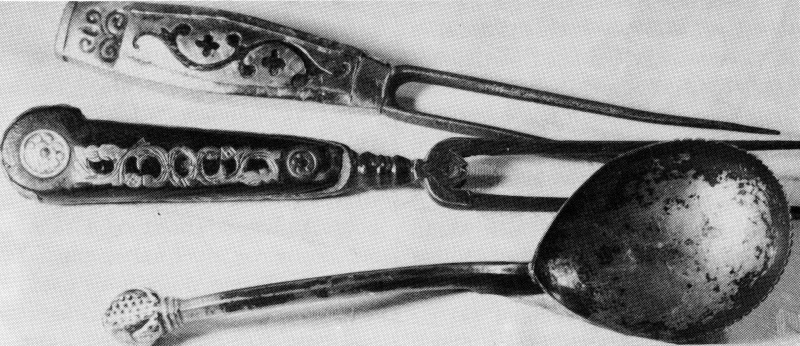

Ortsmuseum Wädenswil: Bauernküche des 18./19. Jahrhunderts und Essbesteck.

Kleine Schlussbetrachtung

Wir konnten hier nicht das ganze Museum beschreiben. Man muss selber besichtigen und dabei ein bisschen verweilen. Der Besucher wird wohl ziemlich schnell spüren, dass er hier nicht einfach vor toten Materialien und vor gestrigen Dingen steht, sondern dass hier immer wieder auch ganz deutlich Verbindungslinien zur Gegenwart gezogen werden können. Es ging ja den Gestaltern dieses Museums viel weniger darum zu zeigen, wie es einmal war, als vielmehr darum, dem Betrachter zu helfen, die Gegenwart besser verstehen zu können. Aus dem Dorf ist in den letzten Jahrzehnten eine Stadt geworden, und in vielen Beziehungen hat sie auch den etwas unpersönlichen Charakter der Siedlung der modernen Industriegesellschaft erhalten. Für uns alle drohen die Wurzeln der hier gewachsenen Kultur allmählich unsichtbar zu werden. Die Ursprünge dieser Kultur beginnen sich zu verlieren. Hier in diesem Museum können sie wieder sichtbar gemacht werden. Wenn wir so die Tradition wieder lebendig werden lassen und ihr nachgehen, hat das nichts mit, wie es Max Frisch einmal betont hat, «Imitation und Mumifikation» zu tun. Ich glaube, wir sollten uns vielmehr darüber freuen, dass das historische Bewusstsein gewachsen ist, selbst dann, wenn dabei gewisse Übertreibungen in Kaufgenommen werden müssen. Tradition ist nur dann falsch verstanden, wenn sie kritiklos übernommen wird oder wenn man glaubt, die alten Bräuche seien zeitlos und unwandelbar. Lassen wir am Schluss einen Mann sprechen, dessen Gesinnung und Grösse über jeden Zweifel erhaben sind. Gottfried Keller hat einmal gesagt: «Was vor zweihundert Jahren volkstümlich und echt war, ist es nicht mehr. Das Volk streift zeitweise alte, geborstene Rinden von sich ab, und man wird vergebens diese Bruchstücke trocknen, zu Pulver zerstossen und sie wieder unter die Nahrung mischen wollen; sie werden entweder sogleich ausgespien oder die gute Natur hilft sich durch Geschwüre und Ausschläge». Angesichts dieser Feststellung sollte man vielleicht so fragen: Was ist angesichts der Auflösung alter Bindungen zu tun? Wie weit können und müssen überlieferte Ordnungen wieder in den Bildungsprozess eingebaut werden? Kann etwas geschehen, oder könnte mehr geschehen, um zu erreichen, dass trotz einem Riesenangebot an Zerstreuung, trotz einer Inflation an Massenfesten, auch das Gemüt und die Seele wieder auf ihre Rechnung kommen? Unsere Vorfahren waren zwar gierig nach den Schätzen dieser Welt, aber sie hatten einen fast frommen Sinn dafür, dass wir alle auf Schichten aufruhen, die überzeitlich und dem Gefalle der rationalen und zu begreifenden Welt entzogen sind. Sie hatten zumindest eine Ahnung von der Wahrheit des Matthäuswortes: «Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne, und nähme doch Schaden an seiner Seele».

Prof. Dr. Albert Hauser