Wädenswil bzw. Wädensweil im Jahr 1868 (Teil 1)

Quelle: Gewerbezeitung Wädenswil, Donnerstag, 30. November 2017 von Peter Ziegler

Vor 150 Jahren lebten in «Wädensweil» fast 6000 Menschen – ohne Gas, Strom, Eisenbahn und fliessendes Wasser. Historiker Peter Ziegler schaut auf diese Zeit zurück und erzählt unter anderem, wann und wo man seine Steuern – 1 Franken pro 1000 Franken Vermögen – bezahlen musste und wie die Feuerwehr das Wasser transportierte.

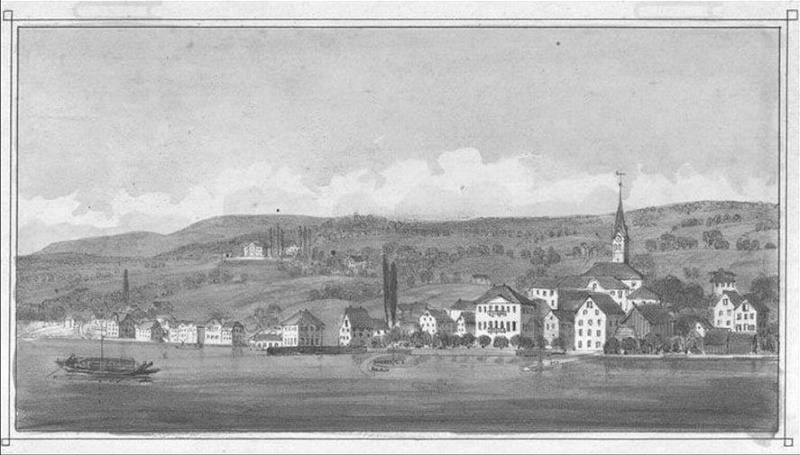

Wädenswil um 1868.

Blättert man im Jahrgang 1868 des «Allgemeinen Anzeigers vom Zürichsee», gewinnt man Einblicke ins Leben im Dorf Wädenswil vor 150 Jahren. Die Gemeinde, damals Wädensweil genannt, zählte knapp 6000 Einwohnerinnen und Einwohner, die noch ohne Gas, Eisenbahn, Wasserversorgung und Elektrizität lebten. Das Wasser schöpfte man aus laufenden Brunnen, zum Beispiel bei der «Krone», am Plätzli, beim «Hirschen» oder bei der Kirche. Viele waren auf einen Sodbrunnen angewiesen, auf Bauernhöfen verfügte man über Quellwasser für Haushalt und Stallbrunnen.

Sodbrunnen im Haus Gerbe, entdeckt 1994.

Kronenbrunnen.

Ausgang mit Kerzenlicht

Das Gaswerk entstand 1874 als Aktiengesellschaft, die Nordostbahn verkehrte am linken Seeufer ab 1875, eine Gesellschaft schuf 1878 die Wasserversorgung, das Elektrizitätswerk an der Sihl nahm 1895 den Betrieb auf. Vorher erhellten Petrollampen oder Kerzen die Räume, und für den nächtlichen Ausgang benützte man oft ein Kerzenlicht, da es erst wenige, mit Öl gespeiste Strassenlaternen gab, betrieben von der 1853 gegründeten privaten Dorfbeleuchtungsgesellschaft.

Auf kantonaler Ebene gaben die Wahlen in den Verfassungsrat zu reden, der bis 1869 die Revision der Zürcher Kantonsverfassung von 1831 auszuarbeiten hatte. Aus Wädenswil wurden die Kantonsräte Heinrich Haab in der Aamüli, Hauser zum Scharfeck, Blattmann zum Grünenberg sowie Gemeinderat Walter Hauser-Wiedemann, der spätere Bundesrat, gewählt.

Drei Stunden Fahrt nach Zug

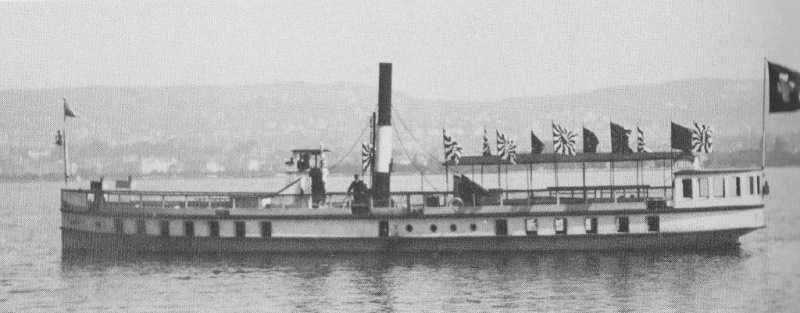

Auf dem Zürichsee verkehrten Dampfschiffe, und den Güterverkehr besorgte die 1868 gegründete Speditionsgesellschaft Wädensweil. Ein von Zürich herkommender Postkurs verliess Wädenswil um 12 Uhr und traf um 14.20 Uhr in Einsiedeln ein. Zurück ging es um 17.50 Uhr, mit Ankunft in Wädenswil um 19.30 Uhr und Weiterfahrt nach Zürich. Auch nach Zug bestand eine Postverbindung. Die Kutsche verliess Wädenswil um 15.30 Uhr und erreichte Zug um 18.20 Uhr. Die Strassen im Dorf waren staubig und es gab keine Trottoirs.

Dampfschiff «Taube», gebaut 1864/65.

Acht verschiedene Gemeinden

Nebst der politischen Gemeinde gab es die für das Waisenhaus zuständige Bürgergemeinde, die Kirchgemeinde, die Schulgemeinde Dorf, die Sekundarschulgemeinde Wädenswil-Schönenberg und die selbständigen Schulgemeinden Langrüti, Stocken und Ort (bis 1925).

Der Gemeinderat, präsidiert von Heinrich Baumann-Herdener, zählte elf Mitglieder; als Gemeindeschreiber amtete Jakob Höhn. Für die Gemeinderatskanzlei stand ab diesem Jahr ein Zimmer im neuen Sekundarschulhaus zur Verfügung.

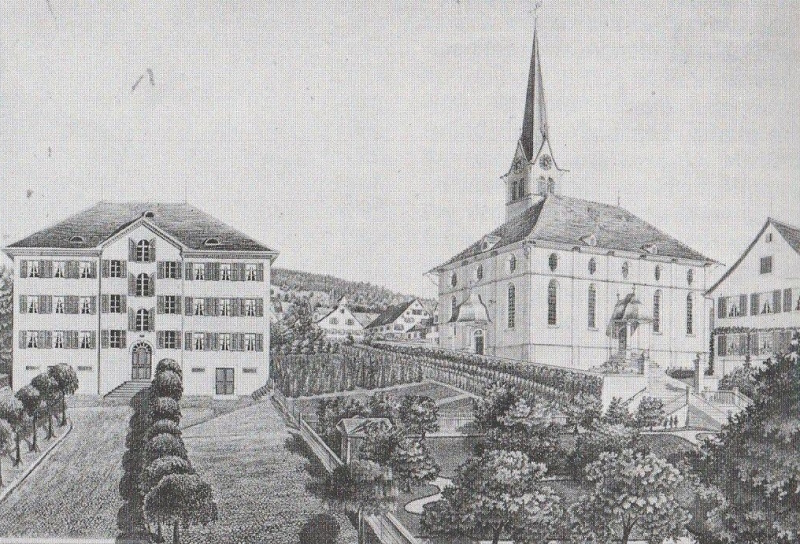

Eidmattschulhaus, Kirche und Pfarrhaus. Zeichnung von A. Honegger, 1867.

1 Franken Steuern

Oberstes Organ waren die Gemeindeversammlungen, welche Budget und Rechnung genehmigten und für die Wahlen zuständig waren. Die Steuern mussten persönlich in die Gemeinderatskanzlei gebracht werden. Am 21. und 25. März war die Gemeindesteuer fällig. Je ein Franken wurde eingezogen von 1000 Franken Vermögen, von jeder Haushaltung und von jedem Mann. Als Schulsteuer waren von den drei Kategorien gleichzeitig je 20 Rappen zu entrichten, als Armensteuer am Samstag 20. Juni zwischen 13 und 18 Uhr je 1.20 Franken und als Kirchensteuer am 29. August oder 2. September je 50 Rappen. Nicht zu vergessen die Staatssteuer, deren Höhe in der Zeitung nicht genannt wird. Sie musste am 15. Januar zwischen 13 und 17 Uhr in der Kanzlei abgeliefert werden.

Drei Häuser und Waschhausanbau

Wädenswil wird 1870 genau 771 Häuser und 1305 Haushaltungen zählen. Die «Baugespanne», die Gemeindeschreiber Höhn namens des Gemeinderates publizieren liess, hielten sich 1868 in Grenzen: Zu den neuen Scheunen in der Mittleren Rüti, auf Felsen, im Oberort, beim Meierhof und an der Türgass kamen ein Scheunen-, ein Waschhaus-, ein Trotthaus- und ein Werkstattanbau, ein Holzschopf und nur drei Wohnhäuser sowie drei Zinnenanbauten.

Feuerwehr schöpfte aus Brunnen

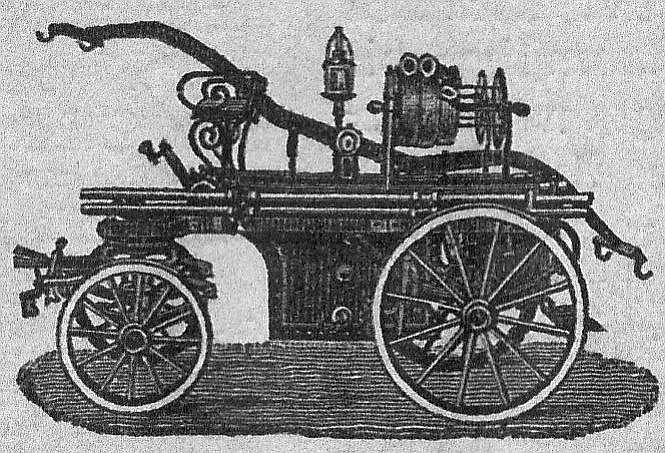

Eine wichtige Gemeindeaufgabe war das Feuerlöschwesen. Dienst in der Feuerwehr hatten alle Männer vom 19. bis zum 60. Altersjahr zu leisten. Die Gemeinde war in mehrere Löschkreise eingeteilt: so Dorf, Waisenhaus, Langrüti, Stocken und Ort. Immer am Chilbimontag fand im Dorf die grosse Hauptübung statt. Erprobt wurden dann die beiden Spritzen. Schöpfer, Wasserträger, Schlauchträger und Wendrohrführer aus Dorf und Ort kamen zum Einsatz. Zur Löschmannschaft zählten auch das Leitern- und Hakenkorps sowie die Windlicht- und Laternenträger. Hydranten gab es noch nicht. Das Wasser wurde mit ledernen Eimern aus Bächen, Feuerweihern und Brunnen geschöpft. Im November hatten auch die in den Sektionen Langrüti und Stocken ansässigen Feuerwehrmänner zur Übung anzutreten.

Spritze der Feuerwehr. Vignette im «Anzeiger».

Knaben- und Töchterschule

Ein wichtigstes Ereignis war die Einweihung des Sekundarschulhauses in der Nähe des gemeindeeigenen Wirtshauses zur Sonne. Für den Unterricht an der getrennten Knaben- und Töchterschule standen nun helle Räume zur Verfügung und die Geschäfte der Gemeinderatskanzlei mussten nicht mehr in einem Privathaus geführt werden.

An der Dorfschule unterrichteten sechs Lehrer je eine Klasse; Langrüti, Stocken und Ort waren Gesamtschulen. Die Eltern hatten ein Schulgeld zu bezahlen, das die Kinder am 13. März dem Lehrer ablieferten. Für die 2. Klasse war dies 1.50 Franken Schullohn und 5 Rappen für Lehrmittel. Für einen Knaben in der 4. bis 6. Klasse mussten 1.50 Franken und 40 Rappen für Lehrmittel entrichtet werden, für Töchter ebenfalls 1.90 Franken, dazu 70 Rappen als Arbeitsschullohn. Als Färber Gehring mit seiner Familie von Wädenswil wegzog, dankte er den Lehrern mit einem Inserat herzlichst dafür, dass diese sich um ihre Kinder bemüht hatten.

An der vom Handwerksverein geführten Handwerksschule wurde am Sonntagmorgen von 6 bis 8 Uhr und am Montagabend von 18 bis 20 Uhr Unterricht erteilt.

Sekundarschulhaus, eingeweiht 1868.

Wädi im Jahr 1868 (Teil 2)

Quelle: Gewerbezeitung Wädenswil, Dienstag, 30. Januar 2018 von Peter Ziegler

Wohnung zu vermieten

Zahlreich waren im Jahre 1868 die im «Allgemeinen Anzeiger vom Zürichsee» zur Miete ausgeschriebenen Wohnungen. Als Antritt der Miete galten drei Termine: Lichtmess (2. Februar), 1. Mai und Martini (11. November). Angepriesen wurden die Wohnungen mit den Attributen «frohmütig, sonnenreich, hell». Zu vermieten waren sie ausschliesslich an «brave, ordnungsliebende Leute». Bisweilen suchte man auch «stille Leute» und einmal eine Familie ohne Kinder. In den meisten Fällen bestand die Mietwohnung aus Stube, Küche, zwei Kammern, Winde und Keller. Bade- und Kinderzimmer fehlten. Besonders hervorgehoben wurde, wenn von zwei Zimmern eines oder gar eine ganze «Parterre-Lokalität» heizbar war.

Viele Häuser standen im Jahre 1868 auch zum Verkauf, sei es wegen Geldschwierigkeiten, Konkurs, angeschlagener Gesundheit, Todesfall oder Auswanderung nach Amerika oder Australien. Verkaufsfördernd waren ein Garten, ein Hühnerhof, ein Holzschopf oder gar ein Badehäuschen.

Hygiene und Gesundheit

In einer Zeit, da es in den Häusern noch keine Badezimmer gab, war die Hygiene besonders wichtig. Für die Pflege erkrankter Personen sorgten die Ärzte Blattmann im «Rosengarten» und Diezinger neben dem «Seehof» sowie die Chirurgen Streuli bei der alten Post und Rebmann am Sagenrain. Als Hebamme wirkte Frau Baumann hinter der «Weinrebe». Die Apotheke Steinfels zum Lindenhof bot Senf für Umschläge an, Dr. Koch’s Kräuterbonbons gegen Husten, Heiserkeit und Verschleimung, aber auch Weber’s Tinktur gegen Zahnschmerzen und Mundgeruch.

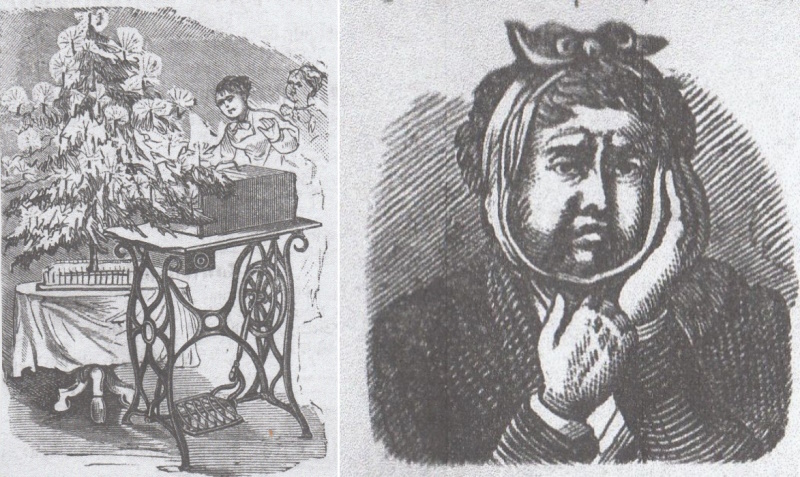

Eine Nähmaschine zu Weihnachten.

Gegen Zahnweh hilft Weber's Tinktur aus der Apotheke Steinfels.

Wer baden wollte, fand Möglichkeiten im Badhaus (später «Bierquelle») beim Rothaus, in den Hotels Engel und Seehof sowie im Sommer in der Badanstalt. Die schwimmende hölzerne Badanstalt aus dem Jahre 1857 eröffnete am 2. Juni 1868 die Saison. Das Bad konnte – unter Berücksichtigung strikter Geschlechtertrennung – wie folgt benützt werden: Mädchen von 5 bis 8 Uhr, Frauen von 8 bis 11 Uhr, Knaben von 11 bis 12 Uhr, Männer von 13 bis 16 Uhr, Knaben von 16 bis 18 Uhr. Am Montag, Mittwoch und Freitag war der Badbesuch von 18 Uhr bis zum Einnachten Männern vorbehalten, am Dienstag, Donnerstag und Samstag den Frauen. Abweichende Zeiten galten am Sonntag. Das Baden ohne Badezeug war verboten, ebenso das Baden auf Plätzen und öffentlichen Anlagen am See sowie das Heranschwimmen an Dampfboote.

Haushalt

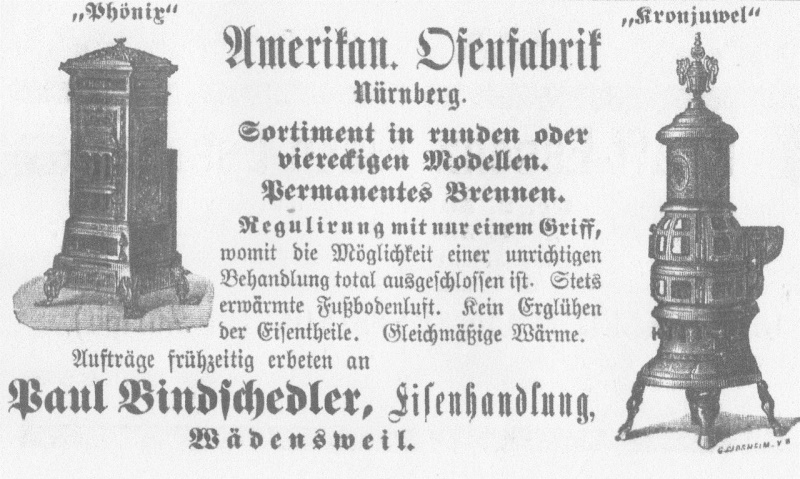

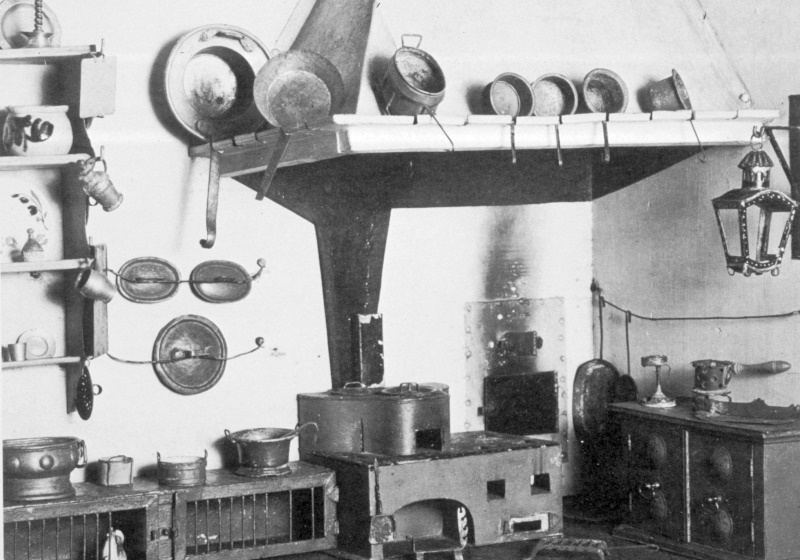

Inserate für Kauf und Verkauf im «Anzeiger» von 1868 geben Einblick in den Haushalt mit Kachelofen und Holzherd. An Möbeln werden erwähnt: ein- und zweitürige Kästen, liegende Kästen (Kommoden), Gestelle, ein- und zweischläfige Betten samt Bettzeug, Tische, Stühle und Tabourettli, Fussschemel und Nachtstuhl. Zum Hausrat zählten kupfernes, zinnenes, eisernes und irdenes Küchengeschirr, Kaffeemühle, Mörser aus Messing, Spiegel, Wanduhr oder Standuhr, Petroleumlampen, Leintücher und Tischtücher, mit Kohle erhitzte Glätteeisen ... Zahlreich vorhanden waren hölzerne Standen, Waschgelten und Fässer. In vielen Haushalten stand noch ein Webstuhl oder ein Spinnrad. Auch für Kinderwagen und amerikanische Nähmaschinen wurde in der Zeitung geworben. Im Angebot waren immer wieder Buchenlaub oder schönes Bettlaub für jene, die sich nicht für eine Matratze von Seegras, Wolle oder Rosshaar aus der einheimischen Fabrik Schnyder entscheiden wollten.

Öfen von Paul Bindschedler.

11 Metzger und 10 Schumacher

Fleisch aus der Metzgerei «Zum Trauben». 1926 wurde die zum See orientierte Hälfte des Hauses Seestrasse 145 für die Verbreiterung der Seestrasse abgebrochen.

57 Männer und Frauen aus den verschiedensten Berufen inserierten 1868 im «Allgemeinen Anzeiger vom Zürichsee». Zu den elf Metzgern zählten die Bratwurster E. Theiler und J. Gattiker sowie Kuttler Huber ob der Kirche. Auch in den meisten Wirtschaften kam Fleisch aus der eigenen Metzgerei auf den Tisch, so im «Höfli», in der «Sonne», im «Trauben» oder in der «Schmiedstube». Für Brot wurde wenig Reklame gemacht, dafür umso mehr für Spezialitäten: Johann Jakob Suter bot seine Tirggel an, Jakob Uber am Sagenbach Hüppen, Offleten und Bräzeli, Lisette Brupbacher hinter dem «Hirschen» Küchli, Läckerli sowie Apfel- und Birnenweggen. Für Bauarbeiten empfahl sich Johann Gasser und für Ordnung sorgte der Polizeidiener Heinrich Rusterholz an der Hirschengasse (später Zugerstrasse genannt).

Unter den Frauen, die Arbeit suchten, waren Näherinnen, Schneiderinnen, Wäscherinnen, Spetterinnen und Glätterinnen vertreten. Nebst bekannten Geschäftsleuten wie Geschirrhändler Schoch an der Hinteren Lände, Buchdrucker Arnold Rüegg zum Florhof, Krämer Widmer neben der «Gerbe», Maler G. Gattiker «zur Sommerau», Kürschner Gottfried Steffan oder Färber Rudolf Bauert im Steg waren 1868 in Wädenswil auch noch Berufe vertreten, die heute rar oder verschwunden sind: Brunnenmacher, Dochtfabrikant, Messerschmied.

Tirggel von Zuckerbäcker Johann Jakob Suter.

Landwirtschaft

Dass Wädenswil 1868 nicht nur eine aufstrebende Industriegemeinde, sondern auch ein bedeutendes Bauerndorf war, belegen Inserate, wie sie heute nicht mehr in der Lokalzeitung zu finden sind. Zu verkaufen sind Pferdemist, Roggenschaub, Riedstreue, zwei Eichenstämme, ein Buchenstamm, ferner 100 Zentner Heu und Emd bei Heinrich Kleiner im Schlauchtal, 100 Rebstickel bei Jakob Brändli im Sennhaus. Auch Tiere waren zu kaufen: ein Zuchtstier bei Jakob Hottinger im Oedischwänd, zwei Faselschweine bei Stocker im Luggenbüel, eine Kuh bei Korrodi im Gerberacher. Fahrhabe wurde ebenfalls zum Kauf angeboten: so eine Birnenmühle, ein Wagen, eine Grasbäre, Tansen und Fässer.

Als auf dem Kochherd noch Eisen- und Kupferpfannen standen.

Verloren und Gefunden

Im Haus Florhof von Arnold Rüegg wurde der «Allgemeine Anzeiger vom Zürichsee» gedruckt und auf der Expedition konnten Fundgegenstände abgegeben werden.

Da es noch kein Fundbüro gab, musste man einen Verlust durch ein Inserat im «Anzeiger» bekannt machen. Und dies alles wurde verloren: 1 Paar Stiefel und 1 Geldtäschchen mit einem Franken Inhalt, 2 Kalbfelle, 1 schwarzes Pelzkrägli, 1 goldener Fingerring, 1 Brieftasche mit 2 Hausierpatenten, 1 Sackmesser mit Hirschhorngriff, 1 wollene Pferdedecke, 1 Brosche mit roten Steinen, 1 Korbdeckel, 2 Mappen mit Porträts und Zeichenpapier, 1 goldener Uhrschlüssel, 1 goldene Stecknadel. Meist wurde gebeten, den Gegenstand auf der Expedition der Zeitung abzugeben, und versprochen ein Finderlohn: so 10 Franken für eine emaillierte Brosche mit Fotografie. Ein «anständiges Trinkgeld» stand in Aussicht für eine schwarze, seidene Schürze und «ein schönes Trinkgeld» für einen schwarzen, seidenen Schleier. Bisweilen gab auch der Finder ein Zeitungsinserat auf und vermerkte, man könne den Gegenstand gegen Vergütung der Inseratengebühr (10 Rappen pro Spalten-Zeile) abholen. Gefunden wurden unter anderem eine schwarze Schnupftabakdose, ein goldener Fingerring, eine Brille, eine Schürze und eine Kappe.

Wädenswil im Jahre 1868 (Teil 3)

Quelle: Gewerbezeitung Wädenswil, Dienstag, 13. März 2018 von Peter Ziegler

Im dritten Teil des Rückblicks von Historiker Peter Ziegler erfährt man unter anderem, warum ein Brunnenmacher, der sich scheiden lassen wollte, ein Zeitungsinserat schaltete.

Industrie

Verschiedene Inserate und Texte im Jahrgang 1868 des «Allgemeinen Anzeigers vom Zürichsee» belegen die wachsende Bedeutung der Wädenswiler Industrie. Erwähnt werden die Textilfabrikanten Gebrüder Treichler am Sagenbach sowie Rensch & Hauser im Giessen. Ebenfalls die noch im Verlagssystem betriebene Seidenweberei von August Gessner im «Rosenhof», die Tuchfabrik Fleckenstein-Schulthess im Reidbach und die Rosshaarfabrik von Jean Schnyder. Ein weiterer Textilbetrieb wurde 1868 liquidiert: die Bandfabrik von Arnold Hauser «zum Friedberg». Im gleichen Jahr eröffnete Heinrich Hiestand im «Neuhof» eine mechanische Schuhwarenfabrik. Zu lesen ist in der Zeitung ferner von der Gerberei Hauser, der Schlauchfabrik Ehrsam und der Stärkefabrik Blattmann «zum Grünenberg».

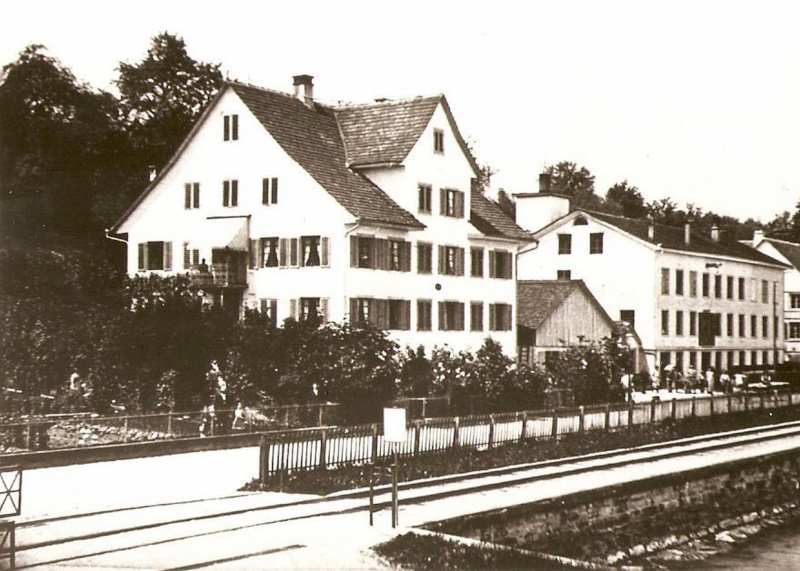

«Grünenberg» und Stärkefabrik Blattmann.

Zu Dienstleistern zählten damals die Sparkasse (gegründet 1816), die Leihkasse und spätere Bank Wädenswil (gegründet 1863) sowie eine Gesellenkrankenkasse.

Vereine

Schon vor 150 Jahren kannte man in Wädenswil ein reges Vereinsleben. Zu Veranstaltungen luden ein: die Lesegesellschaft, die Lesegesellschaft Ort, der Männerchor Eintracht, die Gemischten Chöre Wädenswil und Langrüti, der Pestalozziverein, die Frauenvereine Dorf, Stocken und Langrüti, der Altersverein, die Monatsgesellschaft, welche Theater aufführte, der politisch orientierte Gemeindeverein, der Handwerk- und Gewerbeverein, der Grütliverein sowie verschiedene Jahrgänger- und Schützenvereine.

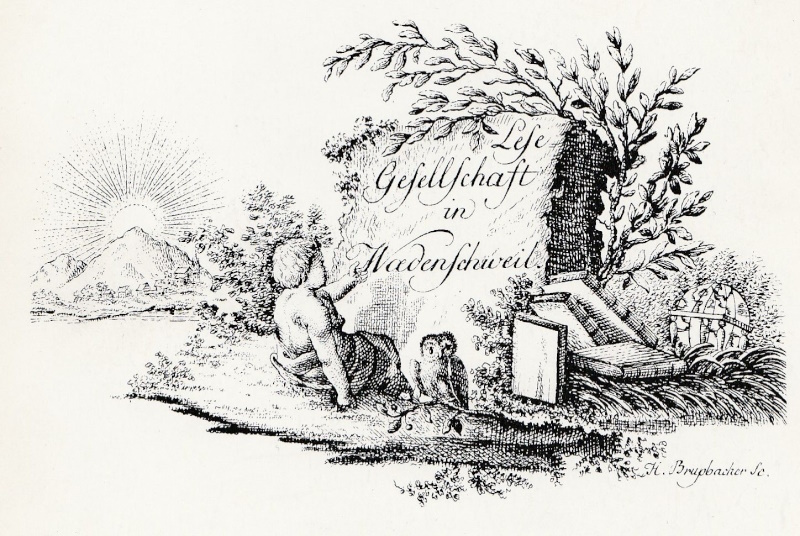

Exlibris der 1790 gegründeten Lesegesellschaft Wädenswil.

Schützen

Schiessen war in Wädenswil eine alte Tradition. Bereits 1559 stand beim heutigen «Seehof» ein Schützenhaus. 1859 wurde ein neuer Schiessstand am Rotweg – an der Stelle des heutigen Oberstufenschulhauses Rotweg – eingeweiht. Hier schossen die Stand und Feldschützen, die Mitglieder der Schützengesellschaft Wädenswil und der Infanterieschützengesellschaft. Letztere organisierte bei gutem Wetter auch Schiessen im Freien. An der Chilbi wurde ein Ehrengabenschiessen durchgeführt, mit musikalischer Unterhaltung im Schützenhaus. Im «Anzeiger» findet sich ein Inserat von Büchsenmacher Blattmann an der Türgass, mit dem er «Revolver nach neustem System» zum Kauf anbietet.

Im Schützenhaus am Rotweg wurde von 1859 bis 1894 geschossen. Dann baute man das Gebäude zum Wohnhaus um. 1952 wurde es für den Bau des Sekundarschulhauses abgebrochen.

Fasnacht und Chilbi

Ein wichtiges Fest war die Fasnacht. Auswärtige Händler boten Tage vorher ihre «Masken und Maskenkleider» an. Probieren konnte man die Verkleidungen in Maskengarderoben in verschiedenen Gaststätten, zum Beispiel im «Engel» und im «Schiffli». Beliebt waren Tanzanlässe an der Fasnacht, so im «Engel», in der «Sonne», im «Liebegg» oder in der «Hamburg». Getanzt wurde auch an der Chilbi, am Erntesonntag, am Sausersonntag sowie am Jahrmarkt im April und Oktober.

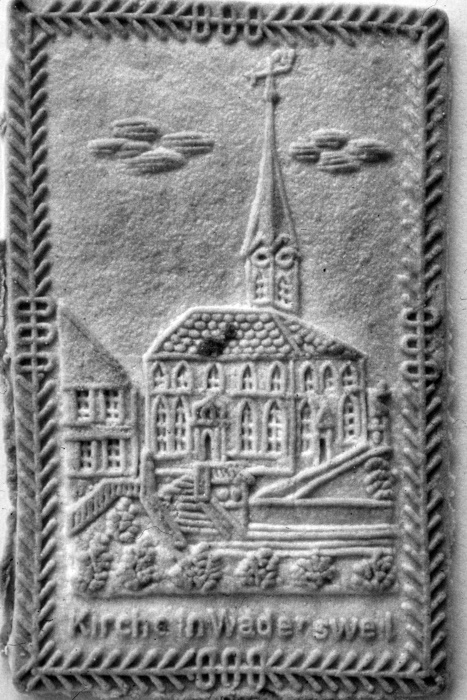

An der Chilbi gab es noch keine Reitschulen, dafür konnte man mit der Armbrust schiessen oder Kegel schieben. Und lecker waren die Eierröhrli, Küchli und Zigerkrapfen. Gattiker «Zum Schiffli» lud an der Chilbi 1868 zu einer «Gesangs-Soirée» ein. Am Chilbimontag fand die Hauptübung der Feuerwehr statt, und in der Kirche kamen Kirchenörter auf die Gant. Verkauft wurden sie entweder zu Erb und Eigen oder vermietet für ein Jahr, beziehungsweise lebenslänglich.

Am Chilbimontag wurden in der reformierten Kirche Sitzplätze, sogenannte Kirchenörter, versteigert.

Mode

Vereinzelt stösst man im «Anzeiger» von 1868 auf Inserate aus dem Modebereich. Die Rede ist von Tanzschuhen, Töchter- und Kinderstiefeln, Gummiüberschuhen, von wollenen Strümpfen, Unterkleidern aus elastischem Gesundheits-Crèpe, Leibbinden, Hosen, Flanell-Hemden, Krägli und Stulpen, weissen Glacé-Handschuhen, schwarzen Seidenhalstüchern, Rosshaarhüten, Strohhüten mit Bändern und Blumen, Sonnenschirmen und Hutschachteln.

Lebensmittel

Die Metzgereien boten 1868 eine grosse Auswahl an Fleisch an: Kalbfleisch, Kuhfleisch, Ochsenfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Schaffleisch und Geissfleisch. Dazu Bratwürste, Servelas, Blut- und Leberwürste sowie Speck. Die Bäcker lieferten Weissbrot oder Mittelbrot. Angeboten wurden in Wädenswil ungarisches Königsmehl, italienisches Maisgries, Emmentaler Käse, gesottene Butter und Schweineschmalz. Laut Inseraten konnte man folgende Gemüse kaufen: Salat, Spinat, Rettig, Karotten, «Pois verts», Kohlraben, Frühkohl, Sauerkraut, Höckerli, Erdäpfel und Spargeln. Dazu kamen Trauben, Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Südfrüchte fehlen im Angebot des Gärtners Friedrich Gallmann oder der verschiedenen Lebensmittelläden, genauso wie Kaffee, Tee und Schokolade. Getrunken wurde nebst Wasser und Milch viel Most und Wein. Zur Sauserzeit war das Angebot in den vielen Gaststätten besonders gross.

Zu verkaufen

Nicht nur Ladenbesitzer und Händler boten mit Zeitungsinseraten Waren zum Kauf an, sondern auch Private. Staub im Büelen wollte sich von einem Amselkäfig trennen und Johannes Isler ob der «Krone» von einem grossen runden Tisch und einem «einschläfigen vollständigen Bett». In weiteren Verkaufsanzeigen geht es zum Beispiel um ein gut erhaltenes Tafelklavier, einen soliden Kinderwagen, einen ledernen Koffer, eine Seidenwindmaschine, zwei Wagenräder, Wein-, Most- und Träschfässer und um Kirchenörter in der reformierten Kirche.

Stellengesuche

Interessant sind die Stelleninserate, die sich im «Anzeiger» von 1868 finden. Gesucht werden ein Mädchen von 16 bis 17 Jahren, das sich den häuslichen Geschäften willig und fleissig annimmt; eine brave Magd; eine junge, rechtschaffene Magd; ein treues, braves Mädchen, das die Hausgeschäfte versteht; eine arbeitsame Magd; eine treue Magd, die Liebe zu den Kindern hat; Frauen zum Waschen, Putzen, Spetten und Flicken. Und auch das gibt es: Brunnenmacher Scheller, der sich scheiden lassen will, bittet durch Inserat, seiner Frau auf seinen Namen nichts mehr anzuvertrauen.

Auswanderer

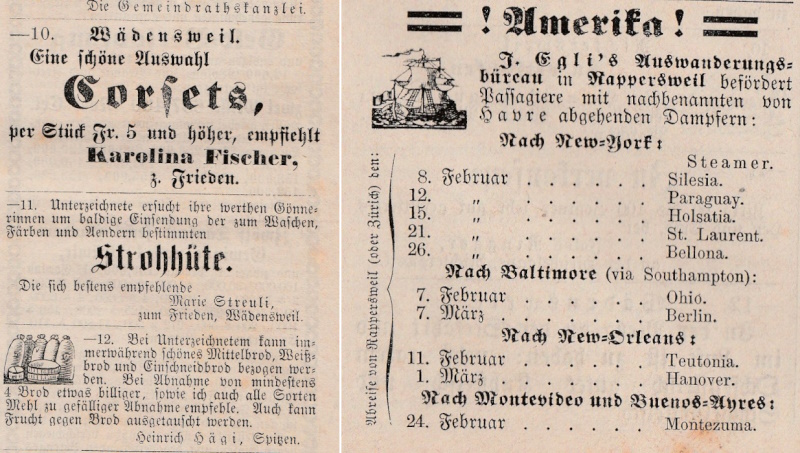

Was in unserer Gegend in den 1840er Jahren begonnen hatte, setzte sich auch in den 1860er Jahren fort: die Auswanderung. Das Auswandererbüro Wirth & Fischer in Aarau machte in der Zeitung Angebote für Transporte nach Amerika. J. Egli in Rapperswil vermittelte Post-, Dampf- und Segelschiff-Transporte nach allen Teilen Amerikas und Australien und verkaufte nützliche Schriften für Auswanderer: «Nordamerikanische Haus- und Landwirtschaft des Schweizer Konsuls in Chicago», «Eisenbahnkarte von Nordamerika» sowie die Schrift «Die argentinische Republik als Auswanderungsziel» von Carl Beck, dem Gründer und Direktor der Schweizerkolonie San Carlos bei Santa Fé. Dass auch Wädenswiler auswanderten, belegt das Inserat von J. Kuppisch im Rothaus, der wegen Abreise seinen Hausrat billig zu verkaufen versprach.

Werbung für Mode und Brot.

Amerika lockt!

Peter Ziegler