«Fördern, was möglich ist»

97 Bewegung und Sport sind pädagogisch wichtig: Sie fördern Koordination und Erfolgserlebnisse.

Mitarbeitende der Stiftung Bühl im Gespräch

Die Stiftung Bühl feiert 2020 ihr 150-jähriges Bestehen. Etwa 200 Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung fördert das Bühl auf vielfältige Weise. Wie hat sich die Stiftung Bühl in den letzten Jahren gewandelt und in welche Richtung will sie sich weiterentwickeln? Brigitte Steimen, Direktorin, Markus Betschart, Abteilungsleiter Schule und Wohnen, Monica Fernández, Bereichsleiterin Integration, und Hansruedi Stauffer, Bereichsleiter Heilpädagogische Schule, erzählen im Gespräch, wo sie im Jubiläumsjahr die Herausforderungen sehen.

Vor zwölf Jahren regelten Bund und Kantone im Rahmen des Finanzausgleichs ihre Aufgabenteilung neu. In der Heil- und Sonderpädagogik hatte dies grosse Auswirkungen. Die Verantwortung für Sonderschulung und soziale Institutionen ging vom Bund an die Kantone. Was hat sich seither im Bühl verändert?

Brigitte Steimen: Als der Bund den Bereich der Sonderschulung 2008 den Kantonen übergab, schlossen diese das Interkantonale Sonderpädagogik-Konkordat ab. Es definiert das sonderpädagogische Angebot, mit dem der verfassungsmässig garantierte Anspruch auf genügend unentgeltlichen Grundschulunterricht und auf ausreichende Sonderschulung erfüllt werden soll. Festgeschrieben wurde dabei, dass Integration vor Separation kommt. In der Folge schrieb der Kanton Zürich diesen Grundsatz ins Volksschulgesetz.

Hansruedi Stauffer: Die Tragfähigkeit der Regelschule musste ausgebaut werden. Ob Sinnesbehinderung, körperliche oder geistige Behinderung – heute gilt der Grundsatz, dass ein Kind die Schulzeit integriert in der Regelschule verbringen soll. Mit Lehrpersonen aus dem Bühl haben wir bis vor etwa fünf Jahren den Entwicklungsprozess begleitet, den die Regelschule machen musste. Im Bühl haben wir in den unteren Klassen seither weniger Kinder.

98a Brigitte Steimen, Direktorin.

98b Hansruedi Stauffer, Bereichsleiter Heilpädagogische Schule.

Markus Betschart: Man muss sich die Frage stellen: Für wen muss die Integration passen? Die Antwort ist klar: Für die Kinder. Aus unserer Sicht ist es grundsätzlich gut, wenn Integration schon im Schulalltag anfängt. In den unteren Stufen geht das recht gut. Je abstrakter Schule wird, je mehr Leistungen gefordert werden, desto schwieriger wird Integration. Durch die Integration verschwindet die geistige Behinderung ja nicht. Die Regelschule muss damit umgehen, dass Kinder in den Klassen sind, welche die schulischen Leistungen, die man erwarten kann, nicht erbringen können. Auch für die normal begabten Kinder ist dies ein Wert: Es zeigt den Lehrpersonen immer wieder, dass Menschen unterschiedlich sind. Daher profitieren von der Integration alle Kinder. Aber die Kinder müssen sich wohl fühlen. Und Kinder mit Beeinträchtigungen benötigen gewisse Sozialkompetenzen, um in der Regelschule bestehen zu können.

Monica Fernández: Vor allem in der Oberstufe wird das zum Thema. In der Pubertät geht es um Identitätsbildung. Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die in der Entwicklung etwas später sind, kommen dann nicht nur leistungsmässig nicht mehr mit, sondern werden auch sozial abgehängt. In diesem Alter gehört es dazu, dass man sich abgrenzt gegenüber denen, die anders sind, weil man selber unsicher ist. Und das bekommen Jugendliche mit Beeinträchtigungen zu spüren. Es kommen immer wieder Jugendliche zu uns, die in der Regelschule sehr einsam waren und sich freuen, dass sie hier ihresgleichen finden.

99a Markus Betschart, Abteilungsleiter Schule und Wohnen.

99b Monica Fernández, Bereichsleiterin Integration.

Wie hat sich durch diese Rahmenbedingungen die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren verändert?

Brigitte Steimen: Sie sind im Durchschnitt älter geworden und es sind mehr Kinder und Jugendliche mit sehr herausforderndem Verhalten. Plakativ gesagt: Die einfacheren Kinder sind in der Regelschule integriert, die anspruchsvollen Kinder mit komplexer Problemstellung sind bei uns.

Hansruedi Stauffer: In den vergangenen zwölf Jahren haben wir die therapeutische Wohnschulgruppe (TWSG) aufgebaut. Sie ist ein ausgeprägt interdisziplinäres Angebot, an dem Fachleute aus der Heil- und Sozialpädagogik, der Psychologie und der Psychiatrie beteiligt sind. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche mit schwierigsten Brigitte Steimen, Direktorin. Hansruedi Stauffer, Bereichsleiter Heilpädagogische Schule. Biografien und psychischen Problemen. In heilpädagogischen Klassen können sie nicht adäquat gefördert werden, weil das Ausmass ihrer Verhaltensauffälligkeiten alle üblichen Betreuungsangebote überfordert. Die TWSG hat neue Kompetenzen ins Bühl gebracht und ist ein wichtiger Teil unseres schulischen Angebots geworden.

Markus Betschart: Auch im Internat hat sich viel verändert. Heute ist es eine Frage der sozialen Indikation, ob ein Wohnplatz für ein Schulkind finanziert wird. Wenn ein Kind mit Behinderung zu Hause in seiner Entwicklung gefährdet ist, Isolation droht oder familiäre Überforderungssituationen möglich sind, sind das soziale Indikationen.

Hansruedi Stauffer: Die Sprachkompetenz ist ein wichtiger Aspekt. Kleinere Kinder können sich oft noch nicht genügend gut ausdrücken, weil ihre Sprachentwicklung verzögert ist. Die Möglichkeiten der Regelschule sind begrenzt, darauf einzugehen. Indem wir Gebärden-unterstützte Kommunikationsmöglichkeiten aufgebaut haben, können wir darauf eingehen, wenn sich Kinder nicht mehr verstanden fühlen und dann vielleicht Aggressionen entwickeln.

Monica Fernández: Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, einfach zu sprechen. Und wir müssen die Kinder auch ermächtigen, nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstehen. In der Regelschule kann eine solche Nachfrage eine grosse Hürde sein, wenn man gegenüber den Mitschülerinnen und -schülern zugeben muss, etwas nicht zu verstehen. Auch in der geschriebenen Sprache ist das ein Thema. Zur Zeit setzen wir uns mit dem Thema «Leichte Sprache» auseinander. Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt, dass Menschen mit Beeinträchtigung, die komplexe Formulierungen nicht verstehen können, das Recht haben, einen Text zu verstehen, wenn sie ihn unterschreiben müssen. Das bedeutet, dass man Formulare übersetzen muss.

Was bedeutet «Ermächtigung»?

Monica Fernández: Kinder und Jugendliche sollen lernen, wie sie ihre Bedürfnisse ausdrücken und wie sie sich für ihre Bedürfnisse einsetzen können. Letztlich geht es um möglichst viel Selbstständigkeit.

Markus Betschart: Menschen mit Beeinträchtigung haben es dort am einfachsten, wo sie in einer Struktur sind. Der schulische oder der berufliche Teil des Tages sind Strukturen. Aber das sind nur acht Stunden, die strukturiert sind. Der Rest des Tages ist es nicht. Gerade bei Teenagern kann das eine Herausforderung sein. Manchmal ist es der schwierigere Teil des Lebens. Freundschaften, Beziehungen, selbständiges Wohnen spielen eine Rolle. Es geht um die Frage: Was mache ich mit dem Leben? Das zu thematisieren und zu begleiten, stellen wir uns unter dem Stichwort «Lebensvorbereitung» vor. Es geht darum, dass alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Kompetenzen, die sie haben, optimal nutzen können, um im Alltag zurecht zu kommen.

Besteht damit nicht das Risiko, junge Menschen so zu schulen, dass sie möglichst unauffällig sind?

Monica Fernández: Nein, es geht nicht um Gleichmacherei oder Anpassung. Es geht darum, dass sich Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft so autonom wie möglich bewegen können. Bei uns ist zum Beispiel eine junge Frau, die im ersten Arbeitsmarkt ihre Ausbildung macht. Ihre Eltern fahren sie jeden Tag an den Arbeitsplatz. Wir möchten, dass sie selbständig mit dem öffentlichen Verkehr hinfährt. Ich bin sicher, sie könnte es. Aber wir müssen sie auch lassen. Wir müssen uns dafür stark machen, zu fördern, was möglich ist.

Welche Rolle spielen die Eltern?

Markus Betschart: Die Gesellschaft wandelt sich und damit ändert sich auch das Bild der Kinder und Jugendlichen. Diesem Wandel sind wir alle ausgesetzt. Bei vielen Kindern merkt man erst im Lauf ihrer Entwicklung, dass sie eine Beeinträchtigung haben – anders als bei Kindern mit Trisomie 21, bei denen man es von Geburt an weiss. Wird eine Beeinträchtigung festgestellt, kann das Träume und Vorstellungen zerstören, die Eltern für ihre Kinder haben. Ist eine separative Sonderschulung angezeigt, ist das für viele Eltern erstmal eine Hürde, die sie nehmen müssen.

Hansruedi Stauffer: Es kann für Eltern ein schmerzlicher Prozess sein, wenn man erkennt, dass es in der Regelschule nicht mehr geht. Aber wenn die Eltern sehen, dass es dem Kind gut geht und es sich besser entwickeln kann, dann steigt die Akzeptanz. Es ist für Kinder und Eltern oft schon ein grosser Schritt, wenn das Kind den ganzen Tag oder – wenn es bei uns wohnt – sogar die ganze Woche nicht zu Hause ist.

Markus Betschart: Für uns ist es wichtig in der Zusammenarbeit mit den Eltern, Vertrauen aufzubauen. Wir sind ein Partner, mit dem man zusammenarbeiten kann. Mit Herausforderungen sind Eltern immer wieder konfrontiert, gerade auch wenn es um die Berufswahl ihrer Kinder geht. Da stellt sich die Frage, was möglich ist und was nicht. Wenn Jugendliche in ihren Wunschberuf hineinfinden sollen, muss man sie in ihrer Eigenständigkeit und in ihren Kompetenzen stärken. Irgendwann müssen sie sich von den Eltern ablösen. Und da spielen die Eltern eine wichtige Rolle. Auch sie müssen sich ablösen. Uns geht es darum, die Eltern zu verstehen. So können wir sie unterstützen, auch bei schwierigen Prozessen.

100 «Zwischen Zeiten» heisst das Theaterstück, das Kinder und Jugendliche der Theatergruppe der Stiftung Bühl zum Jubiläum entwickelt und einstudiert haben.

Ungefähr die Hälfte der Klientinnen und Klienten der Stiftung Bühl sind Sonderschülerinnen und -schüler. Die andere Hälfte sind Lernende. Wo liegen die Herausforderungen, wenn Jugendliche die ersten Schritte in die Arbeitswelt machen?

Monica Fernández: Etwa die Hälfte der Lernenden schafft den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt, wir finden also Stellen in der Wirtschaft. Aber es ist Knochenarbeit, passende Nischenarbeitsplätze zu finden. Im Dienstleistungssektor – zum Beispiel in der Gastronomie oder in den Alterszentren – gibt es viele Möglichkeiten, weil die personellen Ressourcen dort oft knapp sind. Wenn jemand zur Verfügung steht, der einfache Arbeiten macht und einen der Leistung angemessenen Lohn erhält, kann das eine Win-Win-Situation sein. Einer unserer Jugendlichen arbeitet zum Beispiel in der Kantine eines grossen Unternehmens. Er ist «Chef de ménage» und damit unter anderem zuständig, dass die Gewürze auf den Tischen immer aufgefüllt sind. Diese Verantwortung übernimmt er gern und gut. Dies entlastet die anderen Mitarbeitenden, die sich nicht darum kümmern müssen. Solche Möglichkeiten müssen wir aufzeigen und damit den Anstoss geben, einen Nischenarbeitsplatz zu schaffen. Letztlich geht es um die Kunst, den passenden Platz zu finden, der den Fähigkeiten unserer Lernenden entspricht. Dabei stellen wir fest, dass Grossbetriebe häufig weniger offen sind als kleine und mittlere Unternehmen. Die andere Hälfte unserer Lernenden findet eine Stelle im zweiten Arbeitsmarkt mit geschützten Arbeitsplätzen. Auch da hat sich viel verändert. Durch die vermehrte Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist es einfacher geworden, geschützte Arbeitsplätze zu finden, obwohl deren Zahl nicht zugenommen hat.

Welche Kontakte hat die Stiftung Bühl zu den Arbeitgebenden?

Monica Fernández: Wir pflegen in der ganzen Region die bestehende Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und es gibt mehr und mehr Firmen, die bewusst soziale Verantwortung übernehmen. Allegra Victoria Hasler besucht das Programm «Gleis 1», ein Förderprogramm zur Berufswahlvorbereitung. Sie ist porträtiert im Buch, das zum Jubiläum der Stiftung Bühl erschien.

Markus Betschart: Früher war das Bühl eine in sich geschlossene Institution am Dorfrand. Unsere Leute wurden gesellschaftlich kaum wahrgenommen. Durch die Integration in die Regelschule werden Menschen mit Behinderung sichtbarer. Dies hat später Auswirkungen: Die heutigen Schülerinnen und Schüler sind die Vorgesetzten der Zukunft. Wer mit einem behinderten Kind in die gleiche Klasse ging, weiss nicht nur, dass Menschen mit Beeinträchtigung Kompetenzen haben, sondern ist vielleicht später auch eher bereit, jemanden mit Beeinträchtigung anzustellen. Der Integrationsgedanke ist nicht einseitig. Er hat eine Wechselwirkung. Diese Sichtbarkeit und die Wahrnehmung des Bühls haben sich in den letzten Jahren sicher verändert.

101 Allegra Victoria Hasler besucht das Programm «Gleis 1», ein Förderprogramm zur Berufswahlvorbereitung. Sie ist porträtiert im Buch, das zum Jubiläum der Stiftung Bühl erschien.

Welche Rolle spielt der Ruf, den sich das Bühl über 150 Jahre erarbeitet hat?

Monica Fernández: Man kennt uns, aber nicht alle wissen genau, was wir alles machen. Vielleicht weiss jemand, dass wir eine heilpädagogische Schule sind, aber nicht, dass wir Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt anbieten. Wir müssen immer wieder vermitteln, auf welchem Niveau wir ausbilden, damit wir Nischenarbeitsplätze finden. Vielleicht sollten wir eine Nischenarbeitsplatzbörse für das Gewerbe aufbauen.

Brigitte Steimen: Wir versuchen, möglichst offen zu sein und zu zeigen, was wir tun. Ein gutes Beispiel ist unser Catering. Mit den Jugendlichen, die wir ausbilden, gehen wir an Anlässe. So sehen die Leute, dass die Jugendlichen ihre Aufgaben beherrschen. Auf diese Art können wir zeigen, was wir machen.

Hansruedi Stauffer: Offene Türen sind auch in der Schule wichtig. Wir pflegen eine Zusammenarbeit mit der Oberstufenschule Wädenswil, bei der Jugendliche regelmässig zu uns kommen. Das hat eine lange Tradition. Früher organisierten die Pfarrer Besuche der Konfirmandinnen und Konfirmanden.

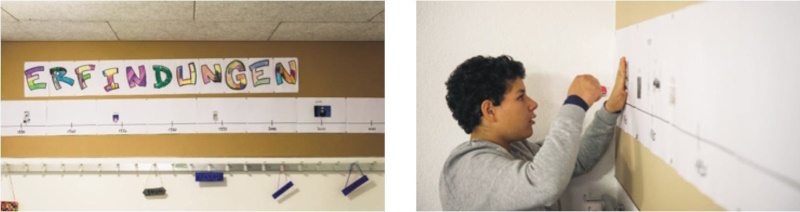

102a Kinder und Jugendliche haben sich mit der Geschichte des Bühls auseinandergesetzt. Der Zeitstrahl vermittelt, wie alt die Stiftung Bühl ist.

Die Gründungsgeschichte des Bühls ist von evangelisch-christlicher Wohltätigkeit geprägt. Welche Rolle spielt der christliche Glauben heute?

Brigitte Steimen: Wir haben uns im Rahmen der Arbeit an unserem Leitbild vor sechs Jahren intensiv mit dieser Frage beschäftigt. In unserem Leitbild halten wir fest: «Die Wurzeln der Stiftung Bühl liegen in einem christlich-humanistisch geprägten Wertesystem. Für uns bedeutet das heute, die Würde des einzelnen Menschen zu schützen, für Toleranz, Gleichberechtigung und Gewaltfreiheit einzustehen, ehrlich, verantwortungsvoll und solidarisch zu handeln.» Wir legen den Schwerpunkt auf die humanistische Menschenrechtsthematik. Wir verstehen uns nicht als christliche Institution und sind konfessionell neutral. Aber wir stehen zu unseren Wurzeln. Aus dieser Tradition pflegen wir auch Feste, die den Jahreslauf gliedern: Adventsfeier, Erntedankfeier und Frühlingsfeier.

Das Bühl ist eine private Stiftung, das heisst nicht staatlich. Die Finanzierung ist aber weitgehend öffentlich. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Brigitte Steimen: Es ist eine typisch schweizerische Lösung, die historisch gewachsen ist. Die Stiftung Bühl geht wie viele Institutionen auf private Initiative im 19. Jahrhundert zurück. Die Finanzierung war damals vollumfänglich privat. Erst später hat der Staat die Finanzierung von Schulung und Ausbildung von Menschen mit Behinderung Stück um Stück übernommen. Der Jahresumsatz der Stiftung Bühl liegt heute bei rund 28 Millionen Franken. Davon stammen etwa 24 Millionen Franken von der öffentlichen Hand. Gut 4 Millionen Franken erwirtschaften unsere Betriebe mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Dazu erhalten wir jährlich zwischen 200 000 und 300 000 Franken an Spendengeldern.

102b Individuelle Förderung vermittelt Freude am Lernen.

Für diese Spenden sind wir sehr dankbar, weil sie uns Projekte ermöglichen, die wir aus den anderen Erträgen nicht finanzieren könnten. Wir sind also hauptsächlich über die öffentliche Hand finanziert. Gleichzeitig liegt aber das finanzielle Risiko vollumfänglich bei uns als private Institution. Seit der Neuregelung der Finanzierung im Jahr 2008 hat sich die Komplexität erhöht. Früher war der Bund unser Ansprechpartner. Heute haben wir mehrere Ansprechpartner beim Kanton: Das kantonale Volkschulamt, das kantonale Sozialamt und die Sozialversicherungsanstalt im Bereich IV. Dadurch sind die Ansprüche an Administration und Rechenschaftsberichte massiv gestiegen. Unsere Bilanz ist zwar solid, aber der finanzielle Druck ist sehr hoch, weil die öffentliche Hand zu Recht sehr genau auf ihre Ausgaben schaut. Wenn der Staat sparen muss, merken wir das umgehend. Trotzdem hat die Stiftungsform Vorteile. Wir sind auf diese Weise unternehmerisch freier. Wir können neue Angebote entwickeln, wenn wir Bedürfnisse erkennen. Private Institutionen sind Innovationstreiber. Die Stiftungsform ermöglicht uns eine eigene Identität. Berufsbildung und Schule sind im Bühl eng verflochten. Das ist nur unter dem Dach einer Stiftung möglich und liegt inhaltlich im Interesse der Jugendlichen.

Adrian Scherrer

Die Geschichte der Stiftung Bühl ist ausführlich im Buch «mehr können lernen – 150 Jahre Stiftung Bühl» dargestellt. Das Buch erschien Anfang 2020 aus Anlass des Jubiläums und ist online erhältlich:

jubilaeum.stiftung-buehl.ch.

Bildnachweis

97 Stiftung Bühl, Wädenswil

98a+b Stiftung Bühl, Wädenswil

99a+b Stiftung Bühl, Wädenswil

100 Stiftung Bühl, Wädenswil

101 Stiftung Bühl, Wädenswil

102a+b Stiftung Bühl, Wädenswil