Die Seebueben und ihr Lieblingswort «Chäib»

Quelle: Gewerbezeitung Dienstag, 4. September 2018 von Peter Ziegler

Übertrieben selbstbewusst, aufmüpfig und gesellig – so charakterisierten die edlen Herren aus Zürich früher die «Seebuebe», ihre ländlichen Untertanen. Heute ist «Seebueb» ein Ehrenbegriff. Wie es dazu kam und wie vielfältig ihr Lieblingswort «Chäib» heute noch gebraucht wird, erzählt Historiker Peter Ziegler hier.

Mit dem Erwerb von Territorien und Rechten beidseits des Zürichsees wurde die dortige Bevölkerung zürcherisch. Konservativ-städtische Kreise prägten im 18. Jahrhundert für ihre auflüpfischen ländlichen Untertanen am See den Ausdruck «Seebuebe». Dieser bezeichnete ursprünglich das Verhältnis der väterlichen Obrigkeit zu den noch unmündigen, ja bübischen Untertanen, den «Landeskindern».

Und diese zeigten sich nicht immer obrigkeitstreu. 1467/68 verweigerten die Angehörigen der Johanniterkomturei Wädenswil dem Zürcher Rat die Steuern. 1646 kam es in der Landvogtei Wädenswil zu einer weiteren Steuerverweigerung. In Stäfa lehnte man sich 1794 gegen die städtische Obrigkeit auf, und auch der Bockenkrieg von 1804 ging von unzufriedenen Seeanwohnern aus.

Und diese zeigten sich nicht immer obrigkeitstreu. 1467/68 verweigerten die Angehörigen der Johanniterkomturei Wädenswil dem Zürcher Rat die Steuern. 1646 kam es in der Landvogtei Wädenswil zu einer weiteren Steuerverweigerung. In Stäfa lehnte man sich 1794 gegen die städtische Obrigkeit auf, und auch der Bockenkrieg von 1804 ging von unzufriedenen Seeanwohnern aus.

Während des Steuerstreits von 1467/68 wurde die Burg Wädenswil von Aufständischen besetzt.

Kritiklustig und reizbar

Zu den Merkmalen der Seebuben gehören im 18. Jahrhundert ein erhöhtes Selbstbewusstsein, der Hang zu Geselligkeit, Angriffigkeit und Kritiklust, aber auch ein leidenschaftliches Temperament, das oft zur Reizbarkeit gesteigert erscheint. Schon 1765 schrieb Johann Conrad Faesi: «Die Bewohner der Herrschaft Wädenswil sind meist starke, handfeste und in ihren Leidenschaften, sowohl den guten als den bösen, heftige Leute.»

Seebuebe – ein Ehrenbegriff

Nach der 1798/1830 erfolgten Gleichstellung von Stadt und Land wurde der einstige Spott- und Spitzname zum Ehrennamen und charakterisierte einen ganz bestimmten Menschentyp. Seebuben galten als freiheitliebend, kritisch, angriffig, gesellig, temperamentvoll, schlagfertig, weltoffen, arbeitsam, heimatverbunden. Und das ist noch heute so. Treffend kommen die Charakterzüge in Emil Grolimund’s Seebuebe-Lied zum Ausdruck.

Das Seebuebe-Lied

Der aus dem solothurnischen Schwarzbubenland stammende Emil Grolimund (1873–1948) – musikalischer Leiter des Arbeitermännerchors Zürich-Altstetten – komponierte 1935 das Seebuebe-Lied zu eigenem Text. Es wurde auf der Schallplatte «Chrüsimüsi» bekannt gemacht, welche die Schallplattenfabrik Wädenswil presste. Noch heute wird das Seebuebe-Lied in den Seedörfern mit folgenden Strophen gesungen:

Juhee, die luschtige Buebe sind do,

die Buebe vom Züri-See.

Gang s Ländli uuf, gang s Ländli ab,

so Kärli findsch numen am See.

Händ immer en gsunde und froe Muet,

und wänns grad Chatze hagle tuet.

Halii – Haloo: d Seebuebe sind doo –

(Pfiff) – Jää – soo!

Chuum simer hinder den Oore troche,

so tüemer scho jasse und chegle

und fische und faare und schwüme im See

drum seit mer öis Zürisee-Hegle.

Es Schätzeli hät scho en jede Chnopf,

susch isch er en truurige Zwätschge-Chopf.

Halii – Haloo: ...

Am Samschtig Zaabig da gömer z Liecht,

bald obsi, bald nidsi am See.

Doch eerscht wänn d Sternli schiine tüend,

dänn gseet is und ghöört is kein Mäntsch mee.

Doch mängisch da chömed mer nüd zum Chind,

si haued eim vorher es Loch in Grind.

Halii– Haloo: ...

Und chunt dänn d Suuser- und d Chilbi-Ziit,

so simer ganz us em Hüüsli,

Mir hauets in Ochse, in Löie, is Chrüüz

go tanze mit öisene Gspüüsli.

S wird tanzed und gsunge und musiziert,

bis d Tschuggerei ali a d Luft spediert.

Halii– Haloo: ...

Und wänns is dänn äntli ufs Tootebett leit,

so bruucht is au niemer mee z trööschte.

Mir hauets mit Fröide i d Eebigkäit,

vom Chliinschte bis zum Grööschte.

De Petrus seit: Grüess Gott, bimeid

uf diich hani gwartet du liebe Chäib.

Halii – Haloo: D Seebuebe sind doo

(Pfiff) Jää – soo.

Ir Ängel, en Seebueb isch choo!

Partitur des Seebuebe-Lieds von Emil Grolimund, 1935.

Seebuben waren immer gute Schwimmer.

«alls Chäibs»

Seebuben konnten stets und können immer noch gut fluchen. Für ihre raue Sprache, ihren Kult der Grobheit, sind sie weitherum bekannt. Von zentraler Bedeutung ist der Ausdruck «Chäib». Er bezeichnete ursprünglich einen Kadaver, ein Aas, und wurde dann zum Schelt- und Fluchwort: «en aarme, bööse, blööde, fräche, fuule, schlächte, tume, truurige Chäib». Chäib kann auch positiv, als Kosewort gebraucht werden: «en liebe Chäib, en gschiide Chäib», oder weiblich: «e tifigs Chäibli».

Je nach Betonung drückt «dä Söichäib» Bewunderung oder Empörung aus. Und wie die Wörter zu setzen sind, sei besser nicht dem Zufall überlassen: «E chäibe schööni Zwätschge!» «E schööni chäibe Zwätschge!»

Mit «alls Chäibs» umschreibt man alles Mögliche und Unmögliche; von einer verzwickten Sache sagt man: «Das isch en Chäib». Wohnt jemand weit weg, wohnt er «im Chäib usse». Und hat jemand «en Chäib», so ist er berauscht. Ist etwas im Tun, «isch öppis Chäibs loos».

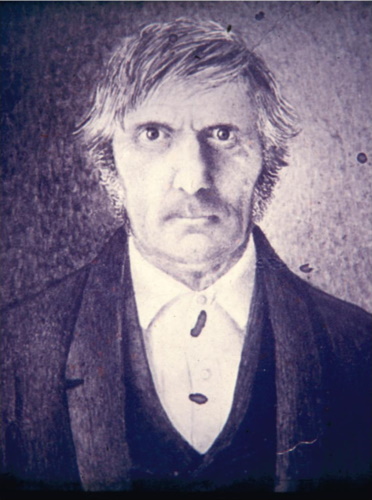

Baneeter-Buume (1785–1871), ein echter Seebueb.

Chaibe Glünggi

Als Verb steht «chaibe» im Sinne von sausen/rennen an Stelle anderer Bewegungsverben: «Er hät müese uf de Zuug chäibe.» Reich sind Zusammensetzungen mit «chäibe»:« abechäibe, devoochäibe, durechäibe, furtchäibe, inechäibe, uechäibe, umechäibe, usechäibe.» Das Wort «chäibe» wird schliesslich auch zur Verstärkung von Ausdrücken gebraucht: «dä chäibe Glünggi; tums chäibe Züüg; chäibe tüüf». Gehäuft erscheint das Wort «Chäib» in der folgenden Anordnung: «Heb dä Chäib, nüd das dä Chäib obenabe chäibet und als Chäibs zämechäibet!»

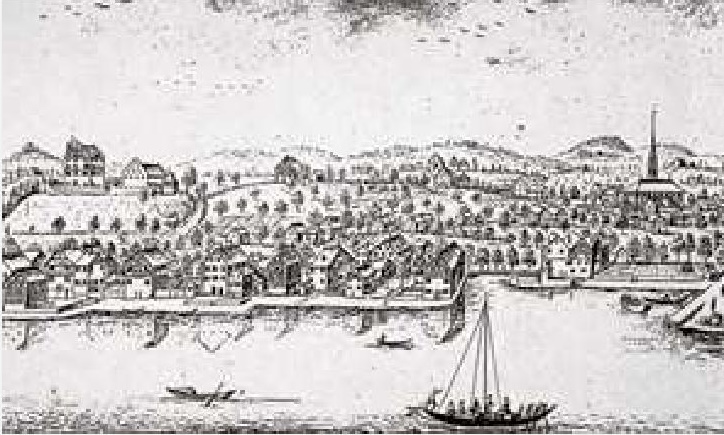

Wädenswil um 1770. Hier lebten Seebuben.

Peter Ziegler