Von Gasthöfen, Molkenkuren und Bergluft

Hütten als Kurort

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2019 von Michael D. Schmid

Wer «Kurort» hört, denkt vermutlich an hochalpine Tourismuszentren mit Thermal- und Mineralbädern – an Orte wie St. Moritz, Leukerbad oder Scuol, vielleicht auch an den Luftkurort Davos. Kaum jemand würde da spontan an das wenig mondäne Dörfchen Hütten denken. Hütten ist reizvoll gelegen und eignet sich vielleicht für den Sonntagsspaziergang – aber als Kur- und Tourismusort der Oberschicht? Auch gibt es heute im beschaulichen Hütten kein einziges Hotelbett.

Biedermeierlicher Blick vom Langmoos auf den Kurort Hütten, anonyme Druckgraphik 1856.

Doch das war nicht immer so. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war Hütten ein stattlicher Kurort – gewiss nicht von internationaler Ausstrahlung, aber doch von regionaler Bedeutung. Obwohl keine Heilquellen oder spektakuläre Sehenswürdigkeiten vorhanden sind, konnte sich das Dorf als beliebter Sommerkurort des Zürcher Bürgertums etablieren. Wie ist das zu erklären? Erstens ist die Landschaft, wenn nicht spektakulär, so doch malerisch – und lud zu Spaziergängen, Wanderungen und Ausritten ein. Zweitens liegt Hütten auf 728 Metern über Meer für Zürcher Verhältnisse ziemlich hoch – und bot sich so als Luftkurort an. Drittens erlaubte die intensive Viehwirtschaft und Käseproduktion die Durchführung von Milch- und Molkenkuren. Dieser Beitrag will einen kontextualisierenden Überblick geben über die Kur- und Tourismusgeschichte von Hütten.

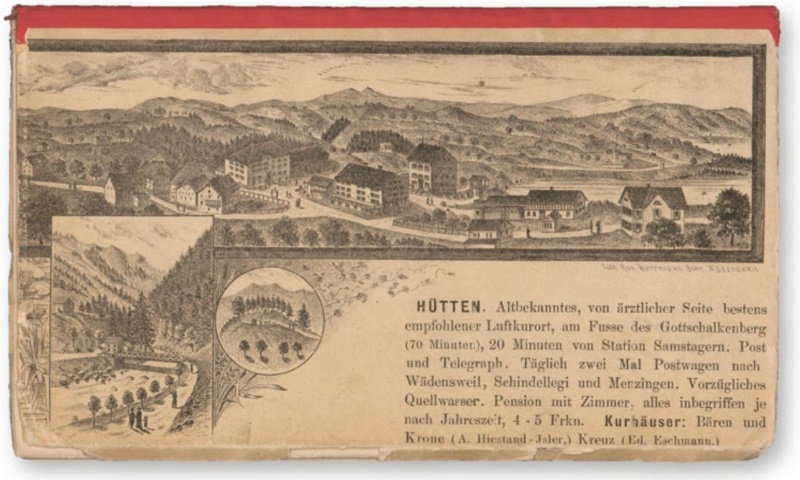

Werbeanzeige für den Kurort Hütten auf einer Panoramakarte vom Gottschalkenberg, 1887.

Molkenkuren – Gesund werden durch ein Abfallprodukt

Molke ist ein flüssiges Nebenprodukt der Käseherstellung, eigentlich sogar ein Abfallprodukt, das von den Landwirten früher gelegentlich als Trank für das Vieh verwendet wurde.1 Wie kam es dazu, dass diese bitter-süsse Flüssigkeit zeitweise als Universalheilmittel verwendet wurde und Kurgäste aus ganz Europa in die Schweiz zog?

Schon die antiken Mediziner Hippokrates und Galenos hatten der Molke eine Heilwirkung zugeschrieben. Im 18. Jahrhundert wurde diese Heilwirkung in den Alpen wiederentdeckt. Bereits 1730 sind Molkenkuren im Kurbad Ganey bei Seewis im Prättigau nachgewiesen.2 Der Durchbruch der Molkentherapie erfolgte 1749. Ein lungenkranker Zürcher namens Steinbrüchel besuchte seinen Schwager, den Arzt Meyer in Arbon am Bodensee. Der empfahl ihm, das feuchte Seeklima zu meiden und im Gasthaus Ochsen in Gais im Appenzellerland zu logieren. Er hoffte auf eine heilende Wirkung der frischen und würzigen Höhenluft des Dorfes am Fusse des Alpsteins. Meyer verschrieb ihm ausserdem die regelmässige Einnahme von frischen Ziegenmolken. Als die Kur nach 14 Tagen anschlug und Steinbrüchel völlig von seiner Tuberkulose geheilt war, erregte der Fall in Zürich grosses Aufsehen, das allmählich auch die internationale medizinische Fachwelt erfasste.

Gais wurde zum bekannten Kurort. Dieser Erfolg erlaubte es, den Ortskern nach dem Dorfbrand von 1780 in prachtvoller Manier wieder aufzubauen. 1796 wurde das Gasthaus Ochsen als stattliches Hotel neu erbaut – im Jahr der Einweihung soll es bereits gegen dreitausend Gäste beherbergt haben. 1814 wurde auch die «Krone» in eine Kuranstalt umgewandelt – drei weitere Institutionen sollten folgen. Inzwischen hatten sich auch einige Ärzte in Gais angesiedelt.3 Als Kurort erreichte Gais internationalen Ruhm. Auch gekrönte Häupter wie Hortense de Beauharnais, Königin von Holland, weilten in Gais zur Molkenkur.4

Über Gais hinaus entwickelten sich Molkenkuren zu einer verbreiteten Therapieform. Wenige bekannte Ortschaften wie Heiden avancierten zu Kurzentren, aber auch an berühmten Zielen des frühen Alpentourismus wie Wengen oder Grindelwald entstanden Kuranstalten.5 Das Trinken von Milch und Molke von Ziegen und Kühen, die würzige Bergkräuter frassen, galt als besonders gesund. Die Therapieformen waren vielfältig: Das Trinken der Molke war zentral, daneben konnte die Flüssigkeit auch zum Gurgeln, zum Waschen, Baden und sogar für Darmeinläufe verwendet werden. Molke wurde als Universalheilmittel nicht nur gegen Atemwegserkrankungen, sondern auch gegen Verdauungsstörungen, Nervenschwächen, Hysterie und Wassersucht angewandt.6

Bereits 1749 hatte Dr. Meyers Therapie den Aspekt der frischen Bergluft berücksichtigt. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts setzte der Siegeszug der Luftkuren ein, der bis in die Zwischenkriegszeit dauern sollte. Der schlesische Arzt Hermann Brehmer begründete 1854 in Gröbersdorf in den Sudeten ein Sanatorium zur Behandlung von Lungentuberkulose. In der Schweiz avancierte Davos zu einem der bedeutendsten Luftkurorte der Welt, nachdem 1868 Oswald Spengler und 1889 Karl Turban dort Sanatorien mit wegweisenden Therapiemethoden begründet hatten. Die Kuren bestanden oft aus langem, ruhigen Liegen an der frischen Luft und im Sonnenlicht.7 Der landschaftliche Reiz dürfte das Seine zur Beliebtheit der Luftkuren beigetragen haben.

Der Hüttner Dorfkern mit den drei Gasthäusern.

Die ältesten Gasthäuser in Hütten

Gasthäuser gab es in Hütten bereits vor dem Aufstieg als Kurort. Schon 1615 wurde die Schenke «Zum Hirtzen» erwähnt. Sie befand sich nahe der Kantonsgrenze bei Bellen, an der Strasse nach Einsiedeln. Bei Pilgern war die Schenke offenbar sehr beliebt, während sie in Zürich als «Hurenhaus » verschrien war. Wann das Gasthaus eingegangen ist, ist nicht bekannt.

Auch das Gasthaus Krone geht mindestens ins 17. Jahrhundert zurück. Wie der «Hirtzen» wurde es im Zweiten Villmergerkrieg 1712 zerstört. 1797 ass hier Johann Wolfgang von Goethe auf der Durchreise zu Mittag und vermerkte in seinem Tagebuch einige Worte zur Landschaft Hüttens und zum Tischgespräch in der «Krone».8 Diese sowohl für Goethes Leben als auch für Hütten an sich unbedeutende Episode wurde in späterer Zeit Teil der Goethe-Erinnerungskultur: Bei der Renovation von 2013 liess der aktuelle Inhaber der Liegenschaft, der Unternehmer und alt Stadtrat Paul Rota, die Fassaden mit Zitaten des Dichterfürsten schmücken. Das Gasthaus Löwen (das spätere «Kreuz») wurde 1654 errichtet und 1793 erneuert.9

Das klassizistische Wirtshausschild der «Krone».

Hütten wird zum Kurort

Gasthäuser mit Speiserestaurant und Übernachtungsmöglichkeit – so genannte Tavernen – gab es im Hütten des 19. Jahrhunderts drei: Die «Krone», den «Bären» und den «Löwen». Mit dem Angebot von Molkenkuren erlebten die Hüttner Gasthöfe ab etwa 1810 bis zum Ersten Weltkrieg einen regelrechten Boom. Die «Krone» wurde 1830 von einem ländlichen Fachwerkhaus in ein stattliches, klassizistisches Kurhotel für die bürgerliche Oberschicht umgewandelt. Im Zuge dessen wurden auch Badeeinrichtungen installiert. Die grösste Blütezeit erlebte der Gasthof unter Inhaber Albert Hiestand (1857–1908) in der zweiten Jahrhunderthälfte. Hiestand war zeitweise Bezirksrichter, Kantonsrat und Gemeindepräsident von Hütten. Bereits 1899 verfügte sein Hotel Krone über elektrisches Licht und einen Telegrafen. 1919 war Max Hiestand Eigentümer des Gasthauses.10

Das alte Gasthaus Krone, Druckgraphik um 1800.

Die Gaststube der «Krone» heute.

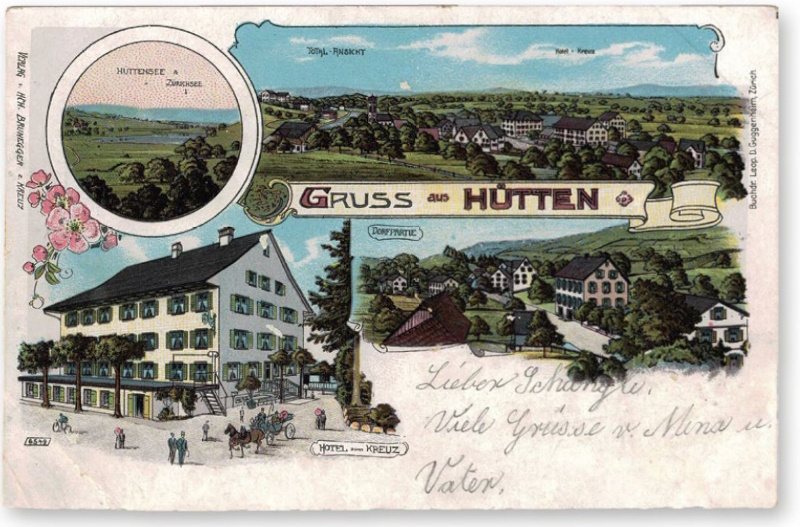

Postkarte der «Krone», um 1900.

Musikgesellschaft vor der «Krone», um 1900.

Hans Jacob und Hans Heinrich Bär liessen 1833 ihr Fachwerkhaus «Zum Bären» nahe der «Krone» abbrechen und 1834 ein klassizistisches Gasthaus errichten. Die Lage des «Bären» hoch über dem Hüttnersee mit herrlicher Aussicht war geschickt gewählt. 1877 kaufte der Kronen-Wirt Albert Hiestand den benachbarten «Bären» und führte ihn als Filialbetrieb weiter. Bemerkenswert sind die erhaltenen, aber teilweise verdeckten Täfermalereien im einstigen Saalgeschoss des Hauses. Hiestand beauftragte um 1880 den Künstler Julius Theodor Gischard aus Kiel mit dem Anbringen der Landschaftsbilder. Als Motive wurden Touristenziele der Schweizer Alpen gewählt: Der Reichenbachfall, der Staubbachfall, das Schreckhorn, das Dorf Därligen am Thunersee und die Tellskapelle am Urnersee. Als letzter Inhaber führte Kronen-Wirt Alfons Hiestand das Gasthaus von 1915 bis 1925.11

Der «Löwen» war 1812 im Besitz von Gemeinderat Conrad Bär. 1833 erwarb Karl Eschmann den Betrieb. Um den Gasthof in «Kreuz» umbenennen zu dürfen, bedurfte es einer Bewilligung des Regierungsrats.

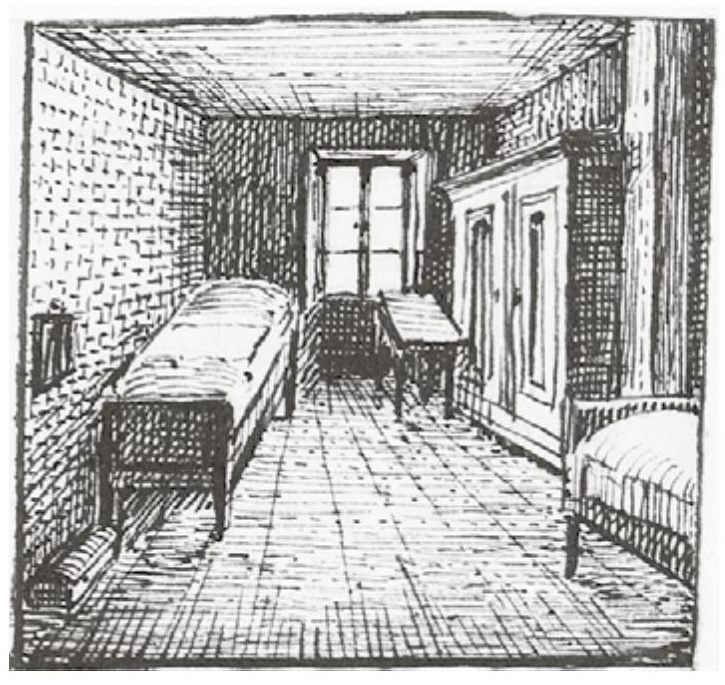

Das Zimmer Nr. 8 im «Bären» auf einer Zeichnung von Heinrich Keller, um 1840.

Spätestens seit 1839 verfügte auch das «Kreuz» über eigene Badeeinrichtungen. Karl Eschmanns Sohn Eduard liess zur Unterhaltung der Kurgäste 1867 eine Kegelbahn und 1893 eine Trinkhalle beim Hüttnersee errichten. Im Jahr 1900 wurde das «Kreuz» von Karl Pfeifer geführt, 1919 von Frieda Heusser.12

Ausschnitt aus einer Postkarte des «Kreuz», um 1950.

Neben diesen drei Tavernen gab es zahlreiche Schenken, deren Erfolg teilweise auch im Zusammenhang mit dem Boom des Kurorts gesehen werden kann. 1811 sind zwei Weinschenken bezeugt: Eine von Johannes Bär «auf Hütten» und eine von Heinrich Hiestand «auf dem Hinteren Boden». Als weitere Gasthäuser kamen hinzu: 1833 die Schenke der Familie Hürlimann bei der Finsterseebrugg, 1840 die Schenke «Zur Frohen Aussicht» von Caspar Strickler, 1870 das Gasthaus Schöntal von Heinrich Hofmann und 1881 das Gasthaus Säge.13

Kolorierte Postkarte des «Kreuz» mit dem kleinen «Kurpark», um 1900.

Ein Tag im Kurort

Eine Molkenkur dauerte bis zu vier Wochen und war auch Ausdruck des gesellschaftlichen Status. Die städtische Oberschicht liess es sich in den komfortablen Gasthäusern gut gehen. Während der Sommermonate vermischte sich so die einfache Landbevölkerung mit der bürgerlichen Elite, die in eleganten Kleidern den Kuhweiden entlang promenierte. Wie aber sah der Alltag in den während der Sommermonate betriebenen Kurgasthäusern aus?

3.00 Die Bauern beginnen ihr Tagwerk mit der Herstellung von Käse und Molke.

6.00 Die Kurgäste werden geweckt und begeben sich in den Speisesaal. Dort lassen sie ihr persönliches Trinkglas in regelmässiger Wiederholung mit der noch warmen Molke füllen und trinken es aus. Teilweise sind Ärzte vor Ort, welche die Vorgänge überwachen.

8.00 Der Ausschank ist vorbei. Wegen der abführenden Wirkung der Molke hoffen die Kurgäste, einen Platz in den spärlich vorhandenen Toiletten zu finden.

8.30 Reichhaltiges Frühstück im Speisesaal.

9.30 Die Kurgäste begeben sich auf Spaziergänge, nehmen Molkenbäder oder gehen dem Kartenspiel, dem Kegeln oder anderen Beschäftigungen nach.

13.00 Ausgiebiges Mittagsmenü im Speisesaal, nicht selten mit fangfrischem, teurem Zürichseefisch.

14.00 Die Kurgäste erholen sich oder begeben sich auf ausgedehnte Wanderungen oder Spazierritte. Oft war damit eine längere Einkehr zum Kaffee verbunden.

20.00 Üppiges Abendessen à la carte im Speisesaal.14

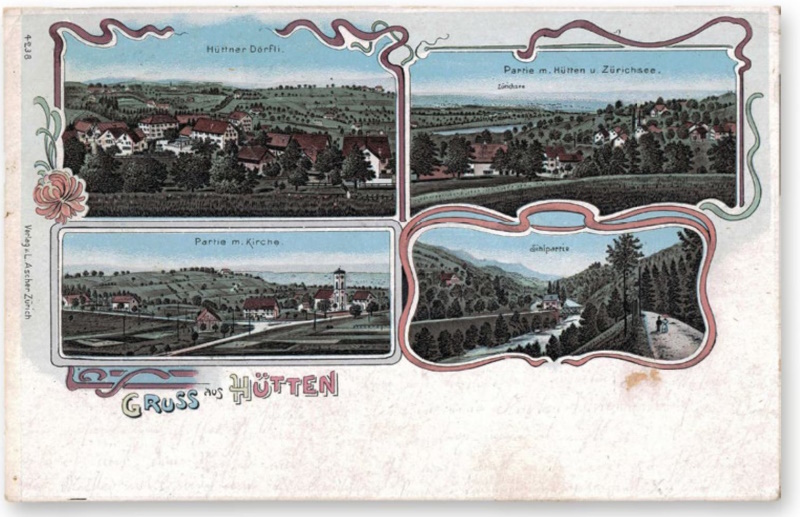

Zwei Postkarten mit Ansichten von Hütten und dem Gasthaus «Kreuz», um 1900.

Zwei Postkarten mit Ansichten von Hütten und dem Gasthaus «Krone» mit Dépendance Bären, um 1900.

Voralpine Ausflugsziele

Die landschaftliche Umgebung Hüttens bot zahlreiche Ziele für Spaziergänge, Wanderungen und Ausritte. Die glazial geprägte Landschaft um den Hüttnersee mit den charakteristischen Drumlins war besonders reizvoll für Spaziergänge. Ein weiteres Nahziel war die Hüttnerschanz, eine Festung aus dem Zweiten Villmergerkrieg auf einer Anhöhe über dem Dorf. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde das Wäldchen am Fusse der Schanze zum regelrechten Kurpark ausgebaut.

Die Umgebung bot jedoch noch aussichtsreichere Ziele: Die Bergkette des Höhronen war ein beliebtes Wandergebiet – nicht bloss wegen der Aussicht, sondern auch wegen der grenznahen Wirtshäuser: Auf dem Gottschalkenberg (Kanton Zug) ist seit 1886, auf dem Rossberg (Kanton Schwyz) ist seit 1894 ein Wirtshaus bezeugt. Auch der Etzel war in Wanderdistanz. Der Einsiedler August Oechslin hatte kurz vor 1900 ein Gasthaus und einen 23 Meter hohen Aussichtsturm errichtet, die jedoch bereits 1901 durch einen Sturm zerstört wurden. Gasthaus und Turm wurden daraufhin neu errichtet. Der zweite Aussichtsturm war sogar 50 Meter hoch, wurde jedoch 1919 erneut durch einen Sturm zerstört.15

Die Umgebung bot jedoch noch aussichtsreichere Ziele: Die Bergkette des Höhronen war ein beliebtes Wandergebiet – nicht bloss wegen der Aussicht, sondern auch wegen der grenznahen Wirtshäuser: Auf dem Gottschalkenberg (Kanton Zug) ist seit 1886, auf dem Rossberg (Kanton Schwyz) ist seit 1894 ein Wirtshaus bezeugt. Auch der Etzel war in Wanderdistanz. Der Einsiedler August Oechslin hatte kurz vor 1900 ein Gasthaus und einen 23 Meter hohen Aussichtsturm errichtet, die jedoch bereits 1901 durch einen Sturm zerstört wurden. Gasthaus und Turm wurden daraufhin neu errichtet. Der zweite Aussichtsturm war sogar 50 Meter hoch, wurde jedoch 1919 erneut durch einen Sturm zerstört.15

Postkarte vom Etzel mit Blick auf den Glärnisch: Postkarten mit eindrücklichen Panoramen, die man in der Wirklichkeit nicht so sehen kann, waren um 1900 nicht selten. Den 23 Meter hohen Turm gab es hingegen tatsächlich.

Entwicklung des öffentlichen Verkehrs

Lange Zeit musste die Strecke nach Hütten zu Fuss oder auf privaten Pferden oder Fuhrwerken zurückgelegt werden. Die erste öffentliche Verbindung in der Region Hütten war die 1867 eröffnete Pferdepostlinie zwischen Wädenswil und Einsiedeln. 1871 wurde eine Postkutschenlinie von Wädenswil nach Schönenberg eröffnet, die im Folgejahr nach Hütten verlängert wurde. 1877 folgte die Wädenswil–Einsiedeln-Bahn. Vom an der Strecke gelegenen Bahnhof Samstagern war Hütten rasch erreichbar. 1887 wurde jeweils im Sommer ein Postkutschenkurs von Menzingen über Hütten nach Schindellegi eingerichtet. Er wurde 1890 verlängert und verband neu Zug mit Feusisberg. Feusisberg war selbst ein Molkenkurort und verfügte über aussichtsreiche Gasthöfe.

Der Ausbau der Verkehrsverbindungen fiel mit der Blütezeit des Kur-Tourismus zusammen. Die Linien erleichterten nicht nur die Anreise nach Hütten, sondern erlaubten auch ausgedehntere Ausflüge der Kurgäste in die Region – beispielswiese nach Feusisberg, von wo aus der Etzel auf einer kurzen Wanderung zu erreichen war. Die Umstellung auf motorisierte Postkurse erfolgte in Wädenswil 1922 – zu einer Zeit, als die Blüte des Kur-Tourismus bereits vorbei war.16

Berühmte Kurgäste

Dass Hütten ein bevorzugtes Kurziel des Zürcher Bürgertums war, bezeugen einige prominente Kurgäste. So besuchte der Schriftsteller und spätere Staatsarchivar Gerold Meyer von Knonau (1804–1848) um 1830 Hütten. Um die Mitte des Jahrhunderts hielt sich auch der Kartograph und Zeichner Heinrich Keller (1778–1862) wiederholt in Hütten auf. Davon zeugen mehrere Zeichnungen von Gebäuden und Landschaft. 1842 weilte der nachmalige Dichter Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898) in Begleitung von Verwandten in Hütten zur Kur.17

Besonders gut dokumentiert ist der Aufenthalt des Dichters, Zeichners und Karikaturisten David Hess (1770–1843). Er gilt als einer der wichtigsten Zürcher Dichter des Biedermeier. Bekannt sind etwa seine «Badenfahrt», die den Kurbetrieb im aargauischen Baden schildert, oder seine Biografie des Landvogts Salomon Landolt. Der Stil seiner Werke schwankt zwischen romantischer Melancholie, biedermeierlichem Idyll und satirischem Spott.

Besonders gut dokumentiert ist der Aufenthalt des Dichters, Zeichners und Karikaturisten David Hess (1770–1843). Er gilt als einer der wichtigsten Zürcher Dichter des Biedermeier. Bekannt sind etwa seine «Badenfahrt», die den Kurbetrieb im aargauischen Baden schildert, oder seine Biografie des Landvogts Salomon Landolt. Der Stil seiner Werke schwankt zwischen romantischer Melancholie, biedermeierlichem Idyll und satirischem Spott.

Hess litt unter Schwermut, da er 1824 seinen einzigen Sohn verlor. Zudem hatte er mit zahlreichen physischen Gebrechen zu kämpfen. Infolgedessen weilte er öfter an Kurorten wie Baden oder Pfäfers. Im August 1826 hielt sich Hess einige Wochen in Hütten zur Kur auf und hielt seine Eindrücke in Gedichten und Zeichnungen fest. Seine Ansichten dokumentieren das zum Kurort aufstrebende Bauerndorf Hütten. Zur Serie gehören aber auch Genreszenen, etwa die spöttisch anmutende Karikatur der Zürcher Kurgäste auf dem Ausritt. Zur romantischen Zeichnung des «Magelis Brünneli» im Wald setzte er ein längeres Gedicht auf.18 Ein kürzeres Gedicht vom 24. August 1826 dokumentiert in aller Kürze den Kurbetrieb und die Seelenverfassung von Hess:

Das «Magelisbrünneli», Zeichnung von David Hess von 1826.

Karikaturistisch stellt David Hess Kurgäste beim Ausritt dar.

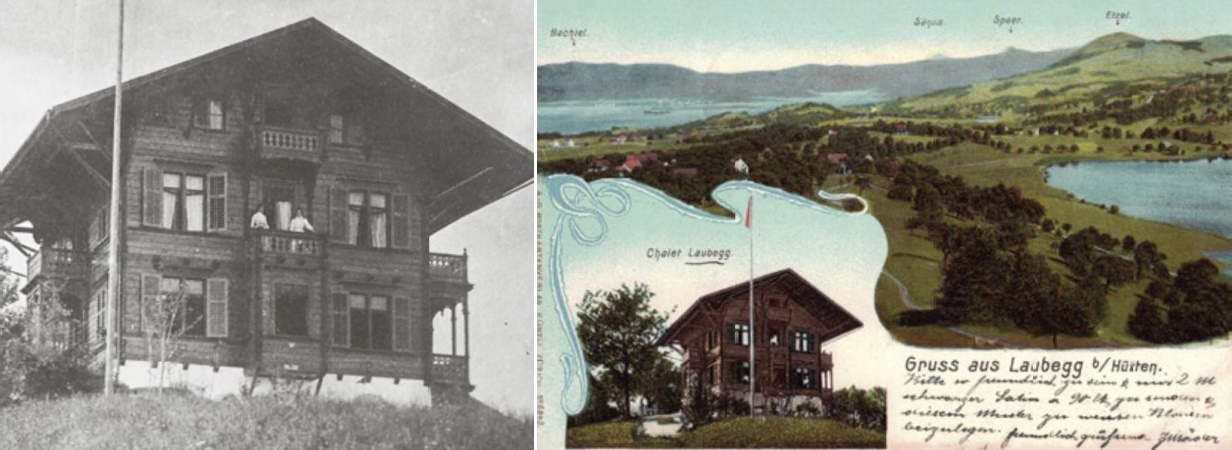

Ein Spätzünder: Die Kuranstalt Laubegg

Gänzlich unerforscht war bislang die letzte Hüttner Kuranstalt, das «Chalet Laubegg». Auf der markanten Moräne beim Hof Obere Laubegg nördlich des Hüttnersees liess der Schwyzer Kriminalgerichtspräsident Thomas Mäder (1849–1919) aus Galgenen im Jahr 1900 eine Kuranstalt errichten. Das Gebäude mit seinem weit vorkragenden flachen Satteldach entspricht dem Schweizer Holzstil. Mäder hatte zuvor bereits sein Privatwohnhaus in Siebnen in einem ähnlichen Chalet-Stil erbauen lassen. Die Führung des Kurbetriebs überliess er aber seiner Frau Franziska Mäder-Diethelm und ihrer gemeinsamen Tochter Julia. Die Familie richtete im Keller eine Badestube für Molkenbäder ein. 1901 wurde die hauseigene Kegelbahn eröffnet.19 Wenige Jahre nach der Eröffnung liessen die Mäders einer der Balkone zur Loggia ausbauen – offensichtlich als Liegeplatz für Luftkur-Patienten nach Davoser Vorbild. 1919 wurde das Gasthaus von S. Thalmann-Billeter geführt.20 Wann der Kurbetrieb aufgehoben wurde, lässt sich nicht rekonstruieren.

Das Haus Obere Laubegg heute.

Postkarte der «Gnadenhütte Laubegg» mit Gottesdienstlokal, um 1950.

Inserat im «Allgemeinen Anzeiger vom Zürichsee» vom 18. Juni 1908.

Das Haus wurde in den 1940er-Jahren von einer evangelikalen Gemeinschaft übernommen, umgebaut und um einen Gottesdienstsaal erweitert. Sie führte das Haus unter dem Namen «Gnadenhütte» als christliches Erholungsheim und Altersresidenz. Die Gemeinschaft geriet 1962 durch eine offenbar gewalttätige exorzistische Aktion in die Schlagzeilen. Nachdem die evangelikale Gemeinschaft ausgezogen war, nutzte von 1980 bis 1992 die neu gegründete Chrischona-Gemeinde Richterswil den Gottesdienstraum. Offiziell war das Gebäude aber stets Eigentum von Privatpersonen: 1948 ist Emma Gut genannt, 1949 Arnold Bachmann, 1956 Rudolf Recher, später eine Familie Ritter. Seit 1999 ist die Familie Müller Eigentümerin des Bauwerks.21

Das Kurhaus Laubegg mit Franziska und Julia Mäder auf dem Balkon, um 1910.

Kurhaus und Landschaft auf einer Postkarte von 1905.

Ein Ferienheim für Generationen: Das Mistlibüel

Die reizvolle Landschaft sollte nicht nur den gut betuchten Kurgästen, sondern auch der Schuljugend zugute kommen. 1910 erwarb die Bürgergemeinde Richterswil den seit dem 16. Jahrhundert bezeugten Bauernhof Mistlibüel, der sich aussichtsreich auf 942 Metern über Meer in der Richterswiler Egg am Fusse des Höhronen befindet. Sie verpachtete den Hof unter der Bedingung, dass der Pächter den Hof in den Sommermonaten als Lagerhaus für Schulklassen aus der Region zur Verfügung stelle. Nachdem der Hof 1922 abgebrannt war, beschloss die Primarschulgemeinde Richterswil, anstelle des Hofes ein grosses Ferienheim zu errichten. Der markante Bau im Heimatstil mit 65 Betten und Speisesaal für 80 Personen dient bis heute als Lagerhaus für Schulklassen und Vereine.22

Das Ferienheim Mistlibüel, kolorierte Postkarte um 1920.

Niedergang und Wandel

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Erfolg von Luft- und Molkenkuren zunehmend in Zweifel gezogen. Der Erste Weltkrieg (1914–1918) erschütterte die Kur- und Tourismuslandschaft der Schweiz zusätzlich. 1925 wurde der «Bären» als Gasthaus geschlossen, das Haus blieb jedoch erhalten und erhielt den neuen Namen «Seeblick». Das Haus und die zugehörige Gartenlaube wurden 1989 durch den Architekten Martin Rathgeb restauriert.23 Auch der Gasthof Säge musste 1971 geschlossen werden.24 1982 war das Ende der Hotellerie in Hütten besiegelt: Die «Krone» wurde ausgekernt und umgebaut. Anstelle der 21 Gästezimmer traten Privatwohnungen – lediglich das Restaurant ist Hütten bis heute erhalten geblieben. Auch das «Kreuz» wurde inzwischen geschlossen.

Das Gasthaus Krone mit Höhronen im Hintergrund, Zeichnung von David Hess von 1826.

Heute hat Hütten keine Hotelbetten mehr. Ist dies die Geschichte eines Niedergangs? Dieser Schluss wäre verfehlt. Es ist die Geschichte eines Wandels, weil Hütten als Naherholungsgebiet nach wie vor beliebt ist. Seit 1949 gibt es eine gern genutzte Badeanstalt am Hüttnersee, die direkt auf der Gemeindegrenze zu Richterswil liegt. Die 1945 unter Naturschutz gestellte Landschaft ist von reizvollen Spazier- und Wanderwegen durchzogen. Neben der «Krone» und dem «Schöntal» haben sich in den letzten Jahren auch wieder neue Gastronomiebetriebe etabliert, vor allem in Form von Besenbeizen. Solche gibt es etwa am Hüttnersee («Knobel»), in der Hängerten («Ziegler’s») oder im Chneus («Espoir»). Kurz: Die Zeiten der Kurbetriebe mögen passé sein, aber in Hütten ist man immer noch gerne zu Gast.

Die Hüttnersee-Badi in den 1970er-Jahren.

Michael D. Schmid

Anmerkungen

1 Albert Nägeli. Die Molkenkuren im Appenzellerland. In: Appenzeller Kalender 220, 1941, [S. 2–4].

2 Quirinus Reichen. Molkenkur. In: Historisches Lexikon der Schweiz HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/028710, konsultiert am 6.7.2019.

3 Nägeli, Molkenkuren, a.a.O., [S. 3–5].

4 Heidi Eisenhut. Ein Brief von Königin Hortense an Landammann Jakob Zellweger-Zuberbühler. In: Appenzeller Kalender 287, 2008, S. 84–85.

5 Reichen, Molkenkur, a.a.O.

6 Nägeli, Molkenkuren, [S. 4].

7 Iris Ritzmann. Sanatorien. In: Historisches Lexikon der Schweiz HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014073, konsultiert am 9.7.2019.

8 Johann Wolfgang von Goethe. Tagebücher, Eintrag vom 28. September 1797, S. 157–162. http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Tagebücher/1797/September, konsultiert am 28.10.2018.

9 Peter Ziegler. Hütten. Wädenswil 1987, S. 47–49.

10 Inserat im «Allgemeinen Anzeiger vom Zürichsee» (AAZ).

11 Zürcher Denkmalpflege, 12. Bericht (1987–1990), Zürich 1992, S. 126–129.

12 Inserate im AAZ, 14.7.1900 und 19.7.1919.

13 Ziegler, Hütten, a.a.O., S. 47–49.

14 Vgl. Nägeli, Molkenkuren, a.a.O., [S. 5-7].

15 Peter Ziegler. 25 Jahre Genossenschaft Hoch-Etzel 1962–1987. In: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1987, S. 5–26.

16 Die Ausführungen basieren auf den Recherchen von Christian Winkler zur Ausstellung «Wädenswil Schönenberg Hütten» 2019.

17 http://www.cfmeyer.ch/leben_und_werk/1840, konsultiert am 6.7.2019.

18 Nachlass von David Hess in der Zentralbibliothek Zürich, FA David Hess 54 und 74.

19 Inserat im AAZ, 20.7.1901.

20 Inserat im AAZ, 28.7.1919.

21 Die Ausführungen basieren auf den Recherchen von Michael D. Schmid zur Ausstellung «Wädenswil Schönenberg Hütten» und mündlichen Auskünften und Handnotizen von Herrn Koni Müller.

22 Die Ausführungen basieren auf den Recherchen von Christian Winkler zur Ausstellung «Wädenswil Schönenberg Hütten».

23 Zürcher Denkmalpflege, 12. Bericht (1987–1990), Zürich 1992, S. 126–129.

24 Ziegler, Hütten, a.a.O., S. 47–49.