EINE NEUE FUND STELLE IN DER «VORDEREN AU»

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1999 von Anne-Catherine Conscience

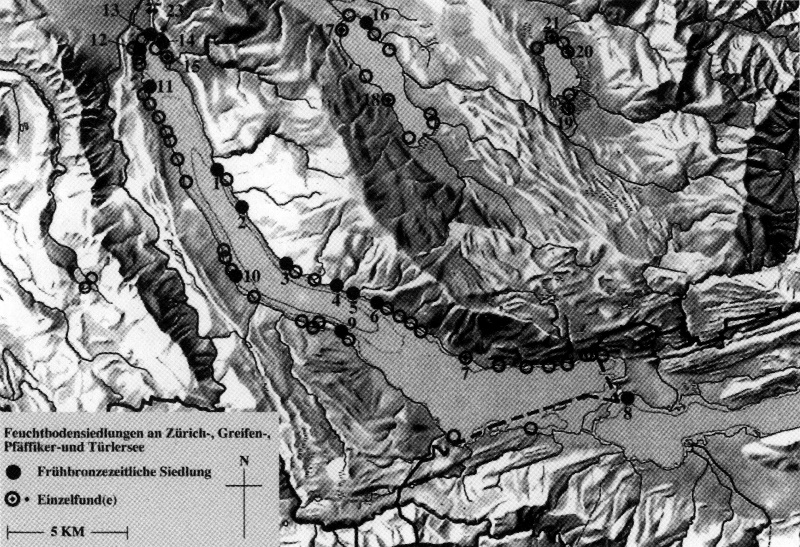

Abb. 1. Frühbronzezeitliche Fundstelle an Zürich-, Greifen- und Pfäffikersee. 1: Küsnacht-Hörnli, 2: Erlenbach-Winkel, 3: Feldmeilen-Vorderfeld, 4: Meilen-Schellen, 5: Obermeilen-Rorenhaab, 6: Uetikon-Schifflände, 7: Männedorf-Strandbad, 8: Rapperswil-Technikum, 9: Wädenswil-Vorder Au, 10: Horgen-Scheller, 11: Wollishofen-Haumesser, 12: Zürich-Breitingerstrasse, 13: Zürich-Bauschanze, 14: Zürich-Mozartstrasse, 15: Zürich-Utoquai, 16: Greifensee-Böschen, 17: Fällanden-Rietspitz, 18: Maur-Schifflände, 19: Wetzikon-Robenhausen, 20: Pfäffikon-Irgenhausen, 21: Pfäffikon-Burg, 22: Zürich-Limmat, 23: Zürich-Kleiner Hafner.

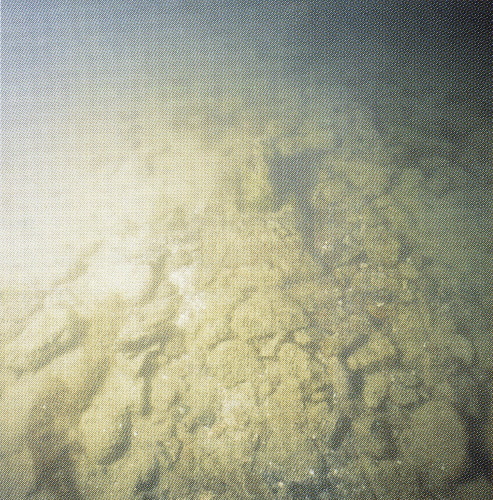

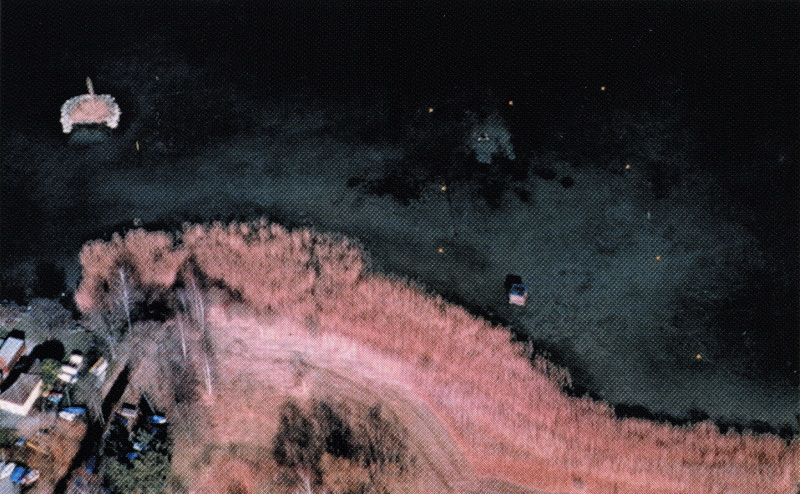

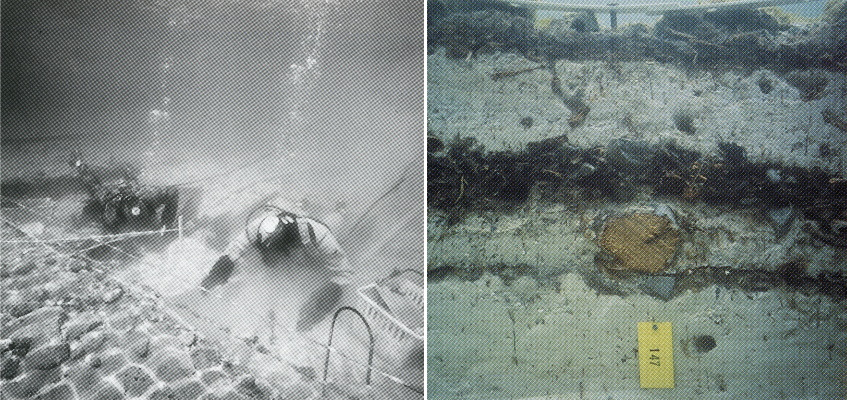

Im Sommer 1996 wurden im Zuge eines Gesamtinventars aller Zürcher Seeufersiedlungen die Buchten beidseits der Halbinsel Au durch die Tauchequipe des Büros für Archäologie der Stadt Zürich erstmals gründlich abgeschwommen. Während prähistorische Ufersiedlungen westlich der spornartig in den See hineinreichenden Halbinsel Au bereits seit den 70er-Jahren bekannt sind (Abb. 1), stiessen nun in der östlichen Bucht die Taucher überraschenderweise auf zahlreiche Fundamente von Häusern aus der Frühbronzezeit, die − nur durch eine feine Schlammschicht für das ungeschulte Auge verborgen − offen am Seegrund liegen (Abb. 2).

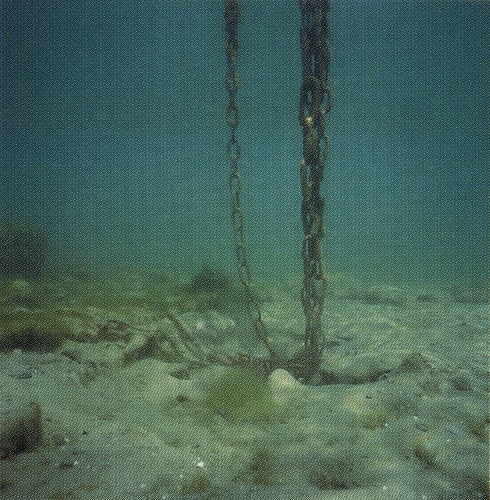

Dies war nicht immer so: Erst in den letzten Jahrzehnten sind hier die Überreste vergangener Epochen aus den schützenden Deckschichten herausgespült worden; eine Folge der − durch die Abnahme des Schilfgürtels und die zunehmende Schifffahrt − stark beschleunigten Erosion durch den Wellenschlag. Weit verheerender wirkt sich jedoch der Umstand auf die Siedlungsreste aus, dass die reizvolle «Vordere Au» einer der beliebtesten Ankerplätze am Zürichsee ist (Abb. 3). Ketten und Anker schlagen nämlich tiefe Strömungstrichter in die urgeschichtlichen Siedlungsreste. Pfähle werden abgebrochen, Fundmaterial wird aufgewühlt und damit der Erosionsprozess rasant beschleunigt.

Dies war nicht immer so: Erst in den letzten Jahrzehnten sind hier die Überreste vergangener Epochen aus den schützenden Deckschichten herausgespült worden; eine Folge der − durch die Abnahme des Schilfgürtels und die zunehmende Schifffahrt − stark beschleunigten Erosion durch den Wellenschlag. Weit verheerender wirkt sich jedoch der Umstand auf die Siedlungsreste aus, dass die reizvolle «Vordere Au» einer der beliebtesten Ankerplätze am Zürichsee ist (Abb. 3). Ketten und Anker schlagen nämlich tiefe Strömungstrichter in die urgeschichtlichen Siedlungsreste. Pfähle werden abgebrochen, Fundmaterial wird aufgewühlt und damit der Erosionsprozess rasant beschleunigt.

Es drängte sich daher auf, dieser fortschreitenden Zerstörung zuvorzukommen und den Siedlungsresten eine genauere Untersuchung zu widmen, zumal erhaltene Baustrukturen aus dieser Zeit am Zürichsee äusserst selten sind und das aufgelesene Fundmaterial darauf hinweist, dass gerade durch die Entdeckung dieses Siedlungsplatzes eine Fundlücke am Zürichsee geschlossen werden konnte, über die schon viel gerätselt worden war.1

Abb. 2. Unter einer dünnen Schlammschicht verborgen − Überrest eines Hausfundes aus der Frühbronzezeit.

Abb. 3. Am Seegrund schleifende Ankerketten.

Abb. 3. Am Seegrund schleifende Ankerketten.

DIE RETTUNGSGRABUNG 1996/97

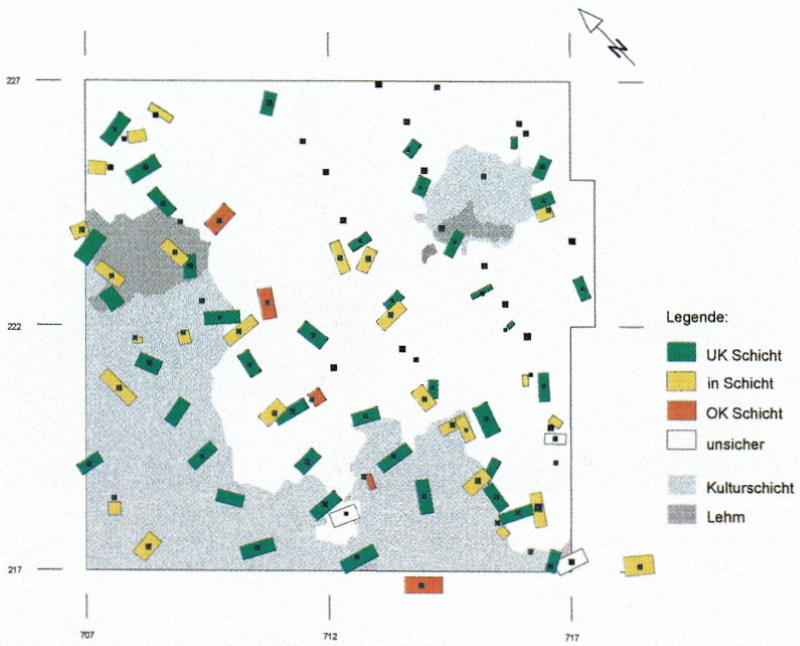

Im Bereich der über rund 4000 m2 offenliegenden frühbronzezeitlichen Kulturschichtreste und Hausfundamente im östlichen Teil der Bucht wurde die nur 100 Quadratmeter grosse Grabungsfläche so ausgewählt, dass möglichst viele gefährdete Baustrukturen, aber auch noch durch Deckschichten geschützte Kulturschicht untersucht werden konnte (Abb. 4).2

Abb. 4. Luftaufnahme der untersuchten Zone in der «Vorderen Au». Gut sichtbar die Fläche mit freiliegenden Siedlungsresten (durch Bojen begrenzt), das Grabungsfeld (helles Rechteck) und die Taucherplattform (in Ufernähe).

Gegraben wurde quadratmeterweise, Schicht um Schicht, wobei jedes Bauelement genau dokumentiert und alle Funde eingemessen wurden (Abb. 5). Um einen weiteren Erosionsprozess zu verhindern, ist die ausgegrabene Fläche nach Abschluss der Untersuchungen mit Kies aufgefüllt worden.

Die Auswertung der frühbronzezeitlichen Funde und Baubefunde konnte im Rahmen einer Lizentiatsarbeit an der Universität Zürich gleich im Anschluss an die Grabung vorgenommen werden. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.3

DIE SCHICHTABFOLGE

Gemäss den Bohrproben, welche im Vorfeld der Grabung entnommen wurden, liegen im mittleren Bereich der Bucht mindestens sechs Kulturschichten von der Jungsteinzeit bis zur frühen Bronzezeit übereinander. Da jedoch lediglich die obersten drei Schichten durch die Erosion gefährdet sind wurde die Untersuchung auf diese beschränkt (Abb. 6)

Abb. 5. Zwei Mitglieder der Tauchequipe an der Arbeit.

Abb. 6. Schnitt durch die ausgegrabenen Schichten: Am Seegrund die frühbronzezeitliche Schicht, darunter die beiden Schichten der späteren Jungsteinzeit, jeweils durch Seekreide getrennt.

Abb. 7. Verteilungsplan der Pfahlschuhe und Pfähle, mit Bezeichnung ihrer Schichtlage. Kulturschicht ist nur noch im Südwesten des Grabungsfeldes und unter einem «Abfallhaufen» im Osten erhalten. OK = Oberkante der frühbronzezeitlichen Schicht. UK = Unterkante der Schicht.

Die oberste Schicht war − wie erwähnt − nur in einem Teil des Grabungsfeldes überhaupt noch erhalten (Abb. 7). Im übrigen Bereich des Feldes war sie bereits weggeschwemmt und nur die Überreste der Hausfundamente sowie freigespülte Funde zeugten noch von den Spuren einer Siedlung aus der Frühbronzezeit. Wo die Schicht aber noch geschützt ist, beweisen die darin hervorragend erhaltenen Funde die ausserordentlich guten Überlieferungsbedingungen im Wasser unter Luftabschluss.

Die beiden unteren Schichten, jeweils durch eine Seekreideschicht − das heisst durch einen mehrere Jahrhunderte dauernden Hochwasserstand − voneinander getrennt, sind aufgrund der Funde in die späte Jungsteinzeit zu datieren. Gemäss der dendrochronologischen Untersuchungen sind die Hölzer für den Bau dieser Dörfer im Zeitraum um 2700 v. Chr. (unterste Schicht) und 2500 v. Chr. (mittlere Schicht) gefällt worden.4

DIE FRÜH BRONZEZEITLICHEN SIEDLUNGSRESTE

Die direkt am Seegrund liegenden Baureste datieren aufgrund der dendrochronologischen Untersuchungen in den Zeitraum um 1600 v. Chr. Die Siedlung gehört also bereits in einen entwickelten Abschnitt der frühen Bronzezeit, deren Beginn in unserem Gebiet etwa um 2000 v. Chr. angesetzt wird. Bäume, die in den Jahren 1607, 1604 und 1598 gefällt worden sind, zeigen, dass entweder das Dorf nicht in einem Zug erbaut wurde, dass nachträglich Reparaturen erfolgten oder aber, dass nicht alle geschlagenen Hölzer sogleich verarbeitet wurden. Zeitlich weit auseinanderliegende Bauphasen sind jedoch auf diesem Siedlungsplatz nach Ausweis des Baubefundes und der Jahrringdaten auszuschliessen.

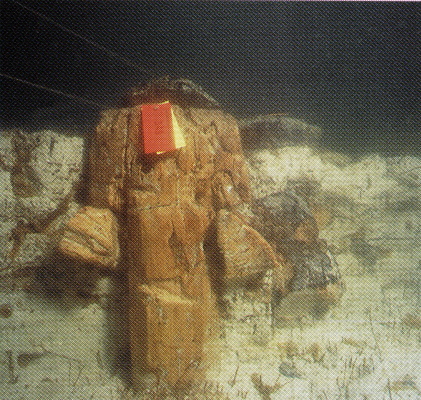

Erhalten sind von den ursprünglichen Häusern lediglich noch die Fundamente. Diese bestehen aus einer Pfahlspitze, die mittels eines präzis zugehauenen Absatzes auf einem sogenannten Pfahlschuh auflag, einem längs halbierten Stammabschnitt mit rechteckig ausgespartem Loch, der das Einsinken des Gebäudes in den weichen Untergrund verhindern sollte (Abb. 7 und 8). Knapp über dem Pfahlschuh ist der Pfahl erodiert. Für die Pfähle, also die Tragelemente des Hauses, wurde fast ausschliesslich dauerhaftes und festes Eichenholz verbaut. Die Pfahlschuhe hingegen bestehen hauptsächlich aus feuchtigkeitsresistentem Erlenholz und in seltenen Fällen aus Buche. Pfahl und Pfahlschuh waren meist mit einem von unten eingeschlagenen Keil fixiert, was bedeutet, dass der Pfahlschuh bereits montiert war, als der Pfahl in den Boden gerammt wurde.

Scharfe Bearbeitungsspuren an den Stirnseiten der Pfahlschuhe zeigen, dass für Holzarbeiten Bronzebeilklingen eines in dieser Zeit in der Nordostschweiz weit verbreiteten Typs verwendet worden sind (Abb. 9). In der Siedlung selbst wurde zwar keine derartige Klinge gefunden, allein im Zürichseeraum sind aber in anderen Fundstellen bisher über 20 solcher Bronzeklingen zum Vorschein gekommen (Abb. 10).

Da nur noch der unterste Teil der Hausbauten erhalten ist, vom ganzen Oberbau jedoch keine Holzelemente mehr vorhanden sind, kann unser Wissen über das genau Aussehen der Häuser nur beschränkt bleiben. Anhaltspunkte über den Bau der Wände und Fussböden geben verziegelte Reste von Lehmverputz, auf dem noch deutlich die Abdrücke von Brettern und Holzstämmen zu erkennen sind: somit waren die Hauswände, vielleicht auch die Böden, auf Holzstangen und Brettern gebaut und mit Lehm sauber verputzt gewesen.

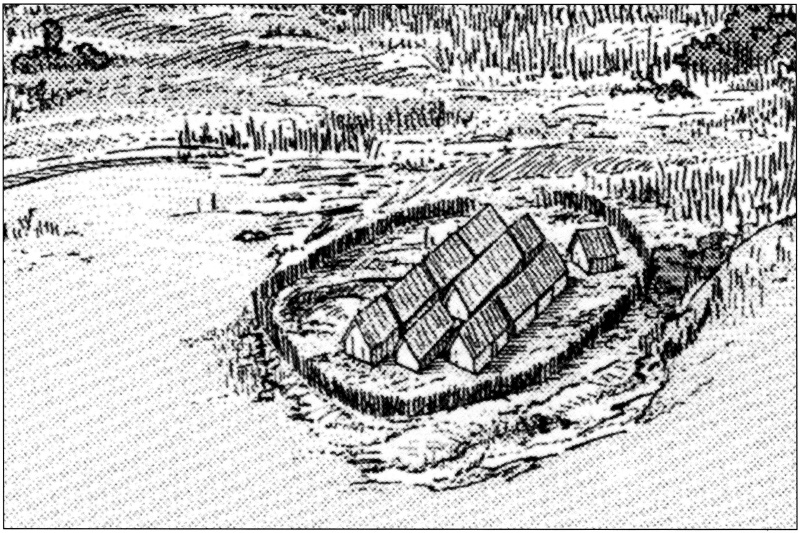

Angaben über die Ausrichtung der Häuser und die Organisation des Dorfes liefert auch der Verteilungsplan der Hausfundamente (Abb. 7). Deutlich sichtbar sind demnach klare, Nord-Süd ausgerichtete Reihen. Werden die verwendeten Holzarten die Schichtlage der Pfahlschuhe und die Schlagdaten der Bauhölzer kartiert und miteinander kombiniert, so können im Anschluss an andere Ausgrabungen in Zürcher Ufersiedlungen zweischiffige Häuser rekonstruiert werden, deren Stirnseite gegen das offene Wasser blickte, und zwischen denen nur noch schmale Gassen verblieben (Abb. 11). «Störende» Pfahlschuhe im regelmässigen Verteilungsplan (etwa zwischen der ersten und zweiten Reihe im Westen des Grabungsfeldes) könnten auf Einbauten oder Reparaturarbeiten zurückzuführen sein.

Abb. 8. Schnitt durch einen Pfahlschuh mit dazugehörigem Pfahl.

Abb. 9. Beilklingenspuren an der Stirnseite eines Pfahlschuhs.

Abb. 10. Bronzebeilklinge in Fundlage aus der frühbronzezeitlichen Siedlung Meilen-Schellen.

Ob es sich um lange Mehrfamilienbauten handelte, oder ob schmale Unterteilungen in Längsrichtung vorhanden waren, kann auf Grund fehlender aufgehender Bauelemente nicht entschieden werden.

Zwischen den Häusern in den Gassen fand sich zudem ein regelrechter «Abfallhaufen», der aus zersprengten Hitzesteinen5, kleinfragmentierten Gefässfragmenten und Knochen bestand (Abb. 7). Der Grund für die Nord-Süd-Ausrichtung der Häuser dürfte wohl darin liegen, dass die Bucht zwar von den West- und Südweststürmen gut abgeschirmt ist, nicht aber von den oft anhaltenden Nord- und Nordostwinden, denen somit eine möglichst kleine Wandfläche preisgegeben wurde.

Ein feinmaschiges Abschwimmen der Bucht durch die Taucher im Anschluss an die Grabung hat ergeben, dass die Häuserreihen auf einer Fläche von gut 4000 Quadratmetern weiter zu verfolgen sind. Gemäss einiger Holzproben sind diese zumindest teilweise auch gleich alt wie die ausgegrabenen Baureste. Da aber umfassendere dendrochronologische Untersuchungen noch fehlen, kann nicht gesagt werden, ob die ganze Fläche gleichzeitig bewohnt gewesen ist, was − etwa im Vergleich zu den kleinen frühbronzezeitlichen Siedlungen am unteren Zürichsee (Abb. 11) − eine sehr stattliche Grösse repräsentieren würde.

Eine derart straffe Ausrichtung der Häuser in engen Reihen verlangt zweifellos eine vorgängige Organisation des Geländes. Daher ist von einer klar strukturierten und gut organisierten Dorfbevölkerung auszugehen, die auch Zeit hatte, den Bau der Siedlung sorgfältig zu planen.

Abb. 11. Ähnlich dürften die Häuserreihen in Wädenswil-Vorder Au ausgesehen haben. Rekonstruktionszeichnung eines frühbronzezeitlichen Dorfes gemäss den Ausgrabungen in Zürich-Mozartstrasse.

DIE DORFWIRTSCHAFT

Die teilweise noch hervorragend erhaltene Siedlungsschicht erlaubte es, Proben für archäobotanische Untersuchungen zu nehmen. Zudem wurden alle Knochen für die archäozoologische Bestimmung aufgesammelt. Diese Analysen leisten einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung der noch äusserst spärlichen Kenntnisse über die frühbronzezeitliche Wirtschaftsweise in unserem Gebiet.

Demnach waren die Dorfbewohner von Wädenswil-Vorder Au in erster Linie Ackerbauern und Viehzüchter, wie dies in unserem Gebiet seit der Jungsteinzeit die Regel war. Angebaut wurden die Getreidearten Emmer, Dinkel und Gerste, vereinzelt auch Nacktweizen und Einkorn. Daraus wurden Breispeisen − was verkohlte Krusten an den Keramikscherben bezeugen − und Fladenbrote zubereitet. Als Ölpflanze und Faserlieferant für die Herstellung von Stoffen ist Lein/Flachs vertreten. Die potentiell nutzbaren Wirtschaftsflächen finden sich auf den Terrassen der Moränenhügel des Winterbergs im Hinterland.

In Waldlichtungen und an den Waldrändern wurden zudem zur Ergänzung des Speisezettels verschiedenartige Beeren, Wildäpfel, Holunder, Schlehen, Wildrüben, Haselnüsse, Bucheckern und Eicheln6 gesammelt.

Als Haustiere wurden Rinder, Schafe und Ziegen sowie Schweine gehalten. Rind, Schaf und Ziege wurden vermutlich auch als Arbeitstiere, Wolle- und Milchlieferanten gebraucht. Das recht tiefe Schlachtalter bei allen Tieren zeigt aber, dass es sich die «Wädenswiler Bevölkerung» leisten konnte, zahlreiche Tiere für die reine Fleischproduktion zu halten. Gejagt wurde − im Gegensatz zur Jungsteinzeit und zu anderen frühbronzezeitlichen Siedlungen − nur noch äusserst selten. Beutetier war in erster Linie der Hirsch, dessen Geweih und Knochen auch für die Herstellung zahlreicher Geräte verwendet werden konnten.

Anhand dieser Ergebnisse kann insgesamt von einer stabilen, gut funktionierenden Dorfwirtschaft in Wädenswil-Vorder Au ausgegangen werden.

ÜBERRESTE DES TÄGLICHEN LEBENS

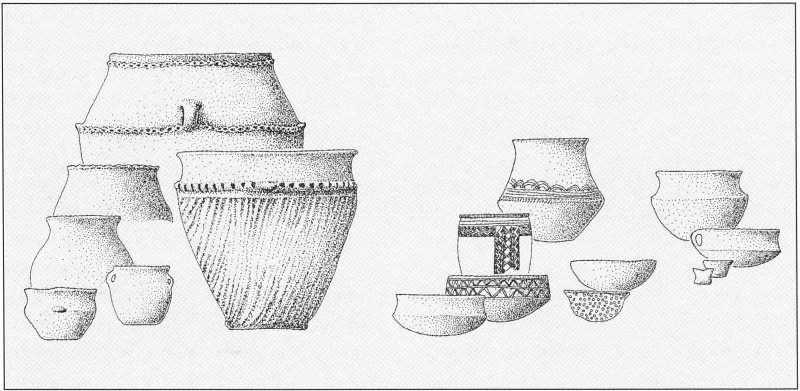

Die Hauptmasse der Funde bildet In urgeschichtlichen Fundstellen immer die Keramik, zerscherbte Überreste der früheren Geschirrsätze. Durch das Zusammensetzen der Scherben lassen sich die ursprünglichen Gefässformen und Verzierungen rekonstruieren, welche Aufschlüsse über die kulturelle Zugehörigkeit und die regionalen Beziehungen eines Dorfes erlauben. Gut 100 Kilogramm Keramikscherben wurden in Wädenswil-Vorder Au geborgen. Der Erhaltungsgrad ist allerdings sehr unterschiedlich: Scherben, die aus der geschützten Kulturschicht stammen, weisen noch die originale Oberfläche, mitsamt Herstellungs- und Kochspuren und vielfältigen Verzierungen auf. Scherben hingegen, die − aus der Schicht geschwemmt − bereits seit längerer Zeit am Seegrund von den Wellen verspült werden, gleichen nunmehr eigentlichen «Scherbenskeletten»; Verzierungen sind kaum mehr erkennbar, Gefässe nicht mehr rekonstruierbar und ihre vollständige Auflösung wäre bald erfolgt.

Unter den wenigen gut erhaltenen, zusammengesetzten Gefässen ist die sogenannte Grobkeramik von der Feinkeramik zu unterscheiden: Grobkeramische Gefässe sind eher dickwandig, weisen keine besonders sorgfältige Oberflächenbehandlung auf, sind mit verschiedenartigen Griffen und Henkeln versehen und mit aufgesetzten Bändern, Buckeln oder Einstichen verziert (Abb. 12).

Abb. 12. Typischer frühbronzezeitlicher Geschirrsatz aus Wädenswil-Vorder Au (links Grobkeramik, rechts Feinkeramik).

Grobkörnige Gesteinszusätze im Ton ermöglichen einen regelmässigen Brand dieser Gefässe und machen sie unempfindlich gegen grosse Temperaturschwankungen. Das Formenspektrum ist eher einfach und zweckmässig. Verwendung fanden diese Töpfe, Schalen und Schüsseln in erster Linie zum Aufbewahren von Vorräten und zum Kochen, wie verbrannte Krusten an der Innenseite der Gefässe belegen. Form und Verzierung dieser Gebrauchsgefässe weisen in dieser Zeit über sehr weite Gebiete nur unwesentliche Unterschiede auf. So ist ein in Frankreich oder in der Westschweiz hergestellter Topf nur schwer von einem ähnlichen Gefäss derselben Zeitstellung am Zürichsee, am Bodensee oder gar in Bayern zu unterscheiden.

Feinkeramische Gefässe hingegen wurden aus einem sehr feinen, sorgfältig aufbereiteten Ton aufgebaut und die Oberflächen glatt poliert (Abb. 12 und 13).

Feinkeramische Gefässe hingegen wurden aus einem sehr feinen, sorgfältig aufbereiteten Ton aufgebaut und die Oberflächen glatt poliert (Abb. 12 und 13).

Der Formenvielfalt − Tassen, Krüge, Schälchen, Schüsseln − sind scheinbar kaum Grenzen gesetzt und oft wurden die Gefässe vor dem Brand mit feinen Ritzverzierungen versehen, die − mit einer weissen Kalkpaste gefüllt − einen schönen Kontrast zur schwarz polierten Oberfläche ergaben (Abb. 14 und 15). Solche Verzierungen am Tafelgeschirr bilden die Besonderheit der Fundstelle Wädenswil-Vorder Au: Ähnliche Keramik ist zwar im Gebiet von der Nordostschweiz bis Bayern gefunden worden. Ja sogar in der Zentralschweiz weist eine Siedlung auf eine vergleichbare Formen- und Verzierungsvorliebe hin, am Zürichsee hingegen fehlte bisher jeder Nachweis einer solchen Keramik. Dies hatte bereits Anlass für die wildesten Spekulationen über die «Zürcher Enklave» gegeben. Mit der Entdeckung von Wädenswil-Vorder Au konnte nun einerseits diese Forschungslücke geschlossen werden und andererseits die Datierung dieses Keramikstils präzisiert werden, verfügen wir doch hier über genaue Daten um 1600 v. Chr. und eine sichere Zugehörigkeit von Daten und Keramikresten. Ausserdem sind aber neue, spannende Fragen aufgetaucht...

Abb. 13. Feinkeramische Gefässe.

Abb. 14. Ritzverzierte Scherben.

Abb. 15. Ritzverzierte Schälchen.

Wenden wir uns aber zuerst noch dem übrigen Fundmaterial zu: Aus Ton wurden − nur leicht gebrannt − auch Webgewichte hergestellt, von denen in Wädenswil lediglich ein einziges vollständiges Exemplar und zahlreiche Fragmente gefunden wurden, aus anderen Siedlungen aber regelrechte «Webstuhlserien» bekannt sind.

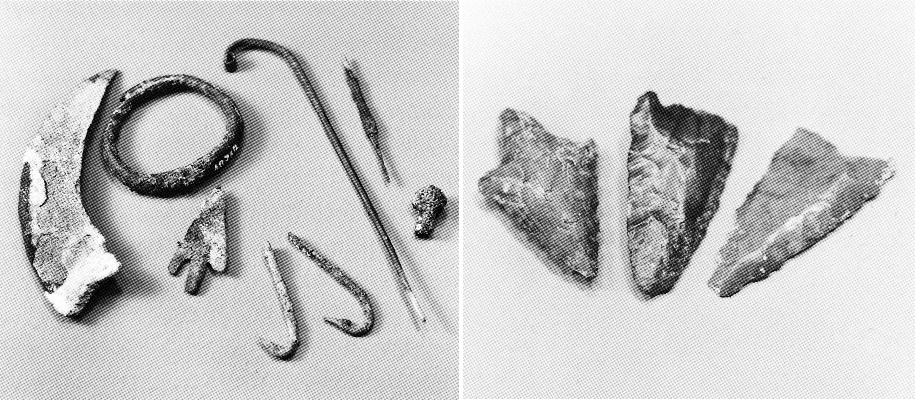

Verschiedenartige Geräte, Werkzeuge und Jagdwaffen sind aus Holz, Knochen, Felsgestein, Feuerstein und natürlich aus Bronze hergestellt worden. Das Sichelfragment und die Pfeilspitze aus Bronze gehören zu den frühesten Nachweisen solcher Geräte aus Metall in Mitteleuropa überhaupt (Abb. 16)! Auch Angelhaken − sie zeugen von Fischfang − und kleine Ahlen wurden aus Bronze angefertigt (Abb. 16). Zugleich zeigen aber Klingen und Pfeilspitzen aus Feuerstein, dass die Umstellung von Stein auf Bronze in Wädenswil-Vorder Au noch nicht vollständig erfolgt war (Abb. 17). Feuerstein war mit Sicherheit günstiger zu erhalten als Bronze und war für gewisse Arbeiten im Zusammenhang mit der traditionellen Knochen-, Leder- und Fellverarbeitung vermutlich immer noch zweckmässiger.

Abb. 16. Spektrum der Bronzefunde.

Abb. 17. Pfeilspitzen aus Feuerstein.

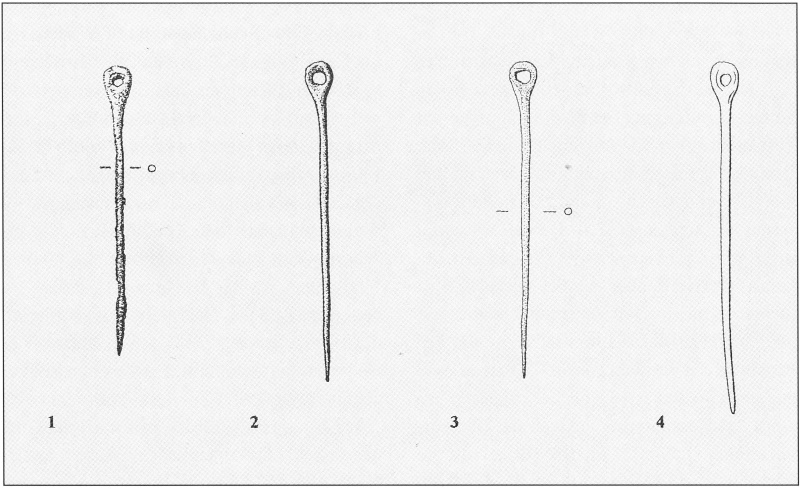

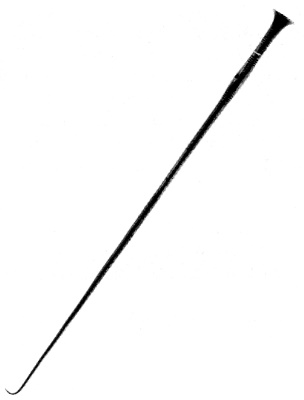

Zu den schönsten Funden in Wädenswil-Vorder Au zählen zweifellos zwei Schmucknadeln aus Bronze. Aufgrund von Grabfunden darf angenommen werden, dass solche Nadeln auf der Schulter getragen wurden. Sie dienten zum Verschluss der Kleidung, wobei Frauen meist ein symmetrisches Nadelpaar trugen, Männer meist nur eine einzige. Die Nadel mit tordiertem Schaft und der umgerollten Kopföse (Abb. 16) war eine sehr beliebte Modeform, welche eine weite Verbreitung von der Slowakei bis Ostfrankreich und Italien aufweist; allein am Zürichsee wurden bisher deren vier gefunden. Zur Torsion des Schaftes wurde der obere Bereich der Nadel rechteckig zugehämmert und dann von beiden Seiten her sorgfältig gedreht.

Die Nadel mit ringförmiger Kopföse (Abb. 18) ist von einer dicken Patinakruste bedeckt, da sie bereits längere Zeit offen am Seegrund gelegen hatte, bevor sie gefunden wurde. Trotzdem ist die ovale Form der Öse gut erkennbar. Verwandte Formen weisen ebenfalls eine weite Verbreitung auf. In der Umgebung des Zürichsees konnten sogar drei weitere Nadeln mit einer dermassen gleichen Kopfform ausfindig gemacht werden, dass es sich wohl um eine äusserst typische Lokalform. wenn nicht gar um Produkte aus einer einzigen Gussform handeln dürfte (Abb. 18).7

Abb. 18. Ringkopfnadeln aus dem Zürichsegebiet. 1: Wädenswil-Vorder Au, 2: Wollishofen-Haumesser, 3: Nänikon, 4: Zürich-Klein Hafner.

Als weiteres Schmuckstück liegt ein Armring (Abb. 16) vor, der ebenfalls so stark verkrustet ist, dass allfällige Verzierungen nicht mehr erkennbar sind. Vergleichbare Armringe finden sich aus zahlreichen Siedlungen und Gräbern der Nordostschweiz und dem östlich angrenzenden Gebiet.

BEZIEHUNGEN – NAH UND FERN

Ab etwa 1650 v. Chr. sind am Zürichsee − wie an den übrigen Voralpenseen − zahlreiche frühbronzezeitliche Ufersiedlungen durch die dendrochronologische Datierung der Baureste oder aufgrund des typischen Fundmaterials fassbar (Abb. 1). Am Übergang vom 17. zum 16. Jh. v. Chr. haben am Zürichsee mindestens die Siedlungen Wädenswil-Vorder Au, je eine Siedlung in Obermeilen und Feldmeilen am gegenüberliegenden Ufer, sowie drei Siedlungen am unteren Zürichsee (beim Opernhaus, an der Bauschanze und in Wollishofen), gleichzeitig bestanden. Alle diese Dörfer sind nach einem fast durchwegs einheitlichen, für die Region offenbar typischen Bauschema errichtet worden: lange, gleichmässig ausgerichtete Häuserzeilen mit schmalen Gassen und Hausfundamente auf Pfahlschuhen, die überall nach dem genau gleichen Konstruktionsprinzip und mit denselben Holzarten wie in Wädenswil-Vorder Au erbaut worden waren.

Aufgrund der aus diesen Fundplätzen stammenden Keramikscherben vor allem aber dank der Entdeckung von Wädenswil-Vorder Au kann nun die Entwicklung der Geschirrsätze am Zürichsee in dieser Zeitspanne besser nachgezeichnet werden. So lässt sich ein innerhalb von nur ein bis zwei Generationen vollzogener Stilwechsel feststellen, der durch eine sprunghafte Zunahme von feiner, ritzverzierter Keramik gekennzeichnet ist. Zudem fällt auf, dass in unserem kleinen Gebiet nahezu gleichzeitige Siedlungsinventare aus zumindest baugeschichtlich eng verwandten Dörfern sehr unterschiedliche Formen- und Verzierungsvorlieben an der Keramik aufweisen können. Das Fundmaterial der um 1650 bis 1640 v. Chr. datierten Siedlung Meilen-Schellen etwa weist äusserst enge Beziehungen zum Alpenraum auf. Weitere Parallelen zu den Stilvorlieben der übrigen Siedlungen finden sich in verschiedenen benachbarten Gebieten wie Westschweiz, Bodenseegebiet oder gar Bayern zugleich: ein Sonderfall in der urgeschichtlichen Entwicklung, tritt doch der Zürichseeraum in anderen Epochen meist als in sich geschlossener Kulturraum auf! Was für Faktoren, welche Hintergründe waren für das Entstehen einer solchen Situation verantwortlich?

Um neu aufgeworfene Fragen schlüssig zu beantworten, genügt die Quellenlage zurzeit nicht. Zweifellos kann aber die früh Bronzezeit als ein Zeitalter der schnell wechselnden Austausch- und Beziehungssysteme bezeichnet werden. Bronze war zwar in unserem Gebiet seit gut 200 Jahren bekannt, erst jetzt aber wurde das Metall in kleinsten Siedlungen verarbeitet und drang als gängiger Rohstoff für Geräte in alle Lebensbereiche ein. Über weite Distanzen und aus verschiedensten Gegenden mussten sowohl das Rohmaterial als auch die sich entwickelnde Technik der Bronzemetallurgie weitergegeben werden, was zu einer grossen Offenheit und Beweglichkeit der einzelnen Gemeinschaften führte. Dies wiederum offenbart sich einerseits im fast unerschöpflichen, sich schnell verändernden Formen- und Verzierungsreichtum der Keramik, andererseits in der ausgedehnten Verbreitung von modischem Bronzeschmuck oder typischen Bronzegeräten in ganz Europa.

Der in Wädenswil-Vorder Au verwendete Feuerstein hingegen konnte hauptsächlich aus der nur 35 Kilometer entfernten Lagerstätte an der Lägern abgebaut werden. Allerdings zeigen auch Feuersteinknollen, welche gemäss Rohstoffanalysen aus Norditalien und Bayern stammen, dass die damaligen Bewohner der «Vorderen Au» durchaus nicht von der Welt abgeschnitten lebten.

VORFAHREN UND NACHKOMMEN AUF WÄDENSWILER GEBIET

Die Ufersiedlungen Meilibach, Naglikon und Hinter Au westlich der Halbinsel Au datieren hauptsächlich ins vierte Jahrtausend v. Chr., und somit in einen älteren Abschnitt der Jungsteinzeit.8 Die jüngste: noch steinzeitlichen Spuren auf Wädenswiler Gebiet weisen ins späte 25. Jahrhunde v. Chr. und stammen aus der Vorderen Au selbst.

Aus der näheren Umgebung, ja, aus dem gesamten Zürichseegebiet sind vorläufig nur sehr wenige Zeugnisse bekannt aus der Zeit zwischen diesen letzten nachgewiesenen steinzeitlichen Siedlungen des 25 Jahrhunderts und den frühbronzezeitliche Siedlungen des 17. Jahrhunderts v. Chr., zu denen auch unser Dorf gehört. Der Beginn der Bronzezeit um 2000 v. Chr. kann daher in unserem Gebiet erst schlecht nachgezeichnet werden.

Ebenso sind aus der Zeit nach der Aufgabe des Siedlungsplatzes in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nur noch wenige Spuren an den Seeufern überliefert schneller wechselnde Wasserstände schlechte Sedimentationsbedingungen, verstärkte Erosion und veränderte Siedlungsmuster dürften die Ursache sein. Dennoch zeugen auf Wädenswiler Gemeindegebiet einige Funde von einer Weiterbenutzung der Siedlungskammer. So fanden sich auf der Kuppe des Au-Hügels im letzten Jahrhundert zwei Bronzebeilklingen und ein Schwert: Aufgrund der typischen Fundkombination ist anzunehmen, dass es sich dabei um ein Grab handelte, welches in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren ist. Aus einem Graben in der Flur Unterödischwänd stammt ferner eine noch etwas jüngere, ritzverzierte Bronzenadel.9

Ebenso sind aus der Zeit nach der Aufgabe des Siedlungsplatzes in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nur noch wenige Spuren an den Seeufern überliefert schneller wechselnde Wasserstände schlechte Sedimentationsbedingungen, verstärkte Erosion und veränderte Siedlungsmuster dürften die Ursache sein. Dennoch zeugen auf Wädenswiler Gemeindegebiet einige Funde von einer Weiterbenutzung der Siedlungskammer. So fanden sich auf der Kuppe des Au-Hügels im letzten Jahrhundert zwei Bronzebeilklingen und ein Schwert: Aufgrund der typischen Fundkombination ist anzunehmen, dass es sich dabei um ein Grab handelte, welches in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren ist. Aus einem Graben in der Flur Unterödischwänd stammt ferner eine noch etwas jüngere, ritzverzierte Bronzenadel.9

Nadel aus der mittleren Bronzezeit, um 1500 v. Chr. Gefunden 1898 im Ödischwänd.

FAZIT

Der kurze Streifzug durch die Ergebnisse der Ausgrabung in der Vorderen Au hat gezeigt, dass das Wissen über die Entwicklung der Frühbronzezeit in unserem Gebiet beträchtlich erweitert werden konnte. Einige gut erhaltene Funde und Baureste erlauben zudem einen tiefen Einblick in die Lebensweise der damaligen Menschen. Gleichzeitig ist aber auch gezeigt worden, wie beschränkt die Aussagen gerade übe diese Epoche oft noch sind und wie der spannenden Fragen mit jedem neuen Ergebnis immer mehr werden: Wie genau waren die Häuser gebaut? Wie waren die Siedlungen organisiert? Woher kamen die Bewohner und durch wen wurden sie beeinflusst? Mit welchen anderen Dörfern pflegten sie Kontakte und mit welchen Regionen führten sie Tauschhandel...?

Fundstellen wie Wädenswil-Vorder Au bieten eine hervorragende Gelegenheit, diesen Fragen auf die Spur zu kommen, sofern die schleichende, aber unaufhaltbare Zerstörung durch Erosion und die − vermeidbare − Zerstörung durch vor Anker liegende Boote der Erforschung dieser Siedlungsreste nicht zuvorkommen!

Anne-Catherine Conscience

ANMERKUNGEN

1 Ausführlichere Angaben über die Entdeckung der FundsteIlen in der Vorderen Au und deren Untersuchung vgl. Ziegler, P. Frühbronzezeitliche Siedlungen bei der Vorderen Au. Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1997,115–121.

2 Unter einer Kulturschicht versteht man eine Ablagerung von organischem Material bei Niedrigwasser im Zusammenhang mit einer menschlichen Tätigkeit am See (im Gegensatz etwa zu Torf, der natürlich entsteht). Kulturschichten lassen sich in den Schichtabfolgen als dunkle Bänder erkennen, die sich deutlich von den weissen Seekreideschichten, den Hochwasserständen, absetzen.

3 Eine Publikation der Arbeit ist im Rahmen der Auswertung weiterer Siedlungen aus der Frühbronzezeit am Zürichsee geplant.

4 Dendrochronologie = Jahresring. Die Auswertung der Funde und Baureste aus diesen beiden Schichten ist kürzlich publiziert worden: Eberschweiler, B. Die jüngsten endneolithischen Ufersiedlungen am Zürichsee. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 82, Basel 1999, 39–64.5 Als «Hitzesteine» werden Steine bezeichnet, die für das Aufwärmen von Flüssigkeiten im Feuer erhitzt und anschliessend ins kalte Wasser geworfen wurden, wodurch sie meist gesprengt wurden.

6 Durch Rösten oder mehrmaliges Aufkochen bilden Eicheln ein stärkehaltiges Nahrungsmittel. Eine Verwendung als Tierfutter oder Gerberlohe kommt jedoch ebenfalls in Frage.

7 Aufschlüsse werden vielleicht diesbezüglich geplante Metallanalysen bringen.

8 Ausführlicher über diese FundsteIlen: Ziegler 1997 (vgl. Anm. 1).

9 Mitteilungen der Zürcher Gesellschaft für Vaterländische Alterthümer III, 1839, Taf. II, 12–14 und «Allgemeiner Anzeiger vom Zürichsee», Nr. 12, 17. Januar 1898. Schwert und Beile sind heute verschollen. Die Nadel wird im Wädenswiler Ortsmuseum aufbewahrt.