WIE SICH SCHÖNENBERG VON WÄDENSWIL TRENNTE

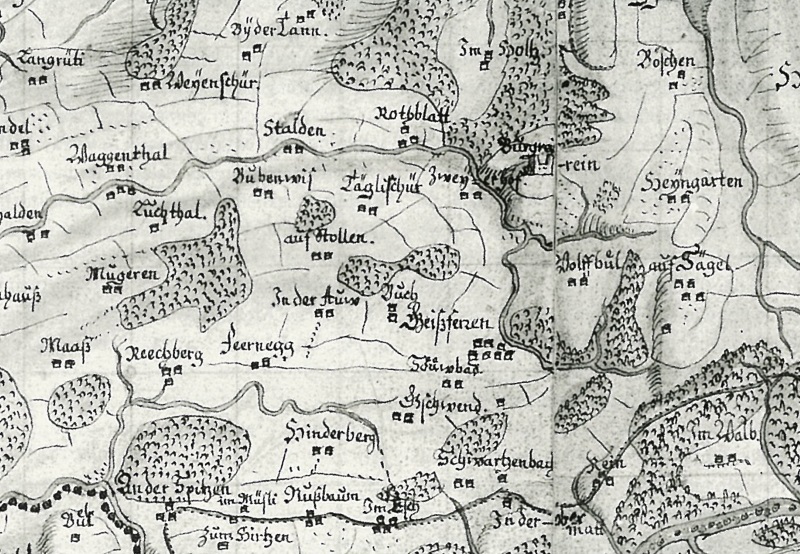

ZÜRICHSEE-GEMEINDEN ALS VORBILD

Bis zum 18. Jahrhundert bildeten am linken Seeufer nicht alle heutigen politischen Gemeinden auch eine eigene Kirchgemeinde. Wollishofen und Rüschlikon gehörten zu Kilchberg, Oberrieden und Hirzel zu Horgen, Schönenberg zu Wädenswil und Hütten zu Richterswil. In die oft weit entlegene Pfarrkirche des Hauptortes hatten die Bewohnerinnen und Bewohner aus den abgelegenen Regionen am Zimmerberg die Kinder zur Taufe zu bringen; hier wurden die kirchlichen Ehen geschlossen und auf dem Friedhof die Toten bestattet. Hütten erhielt 1496 eine eigene Jakobs-Kapelle, in welcher der Pfarrer von Richterswil bisweilen Messe las; im Hirzel stand seit etwa 1443 eine Niklaus-Kapelle.1

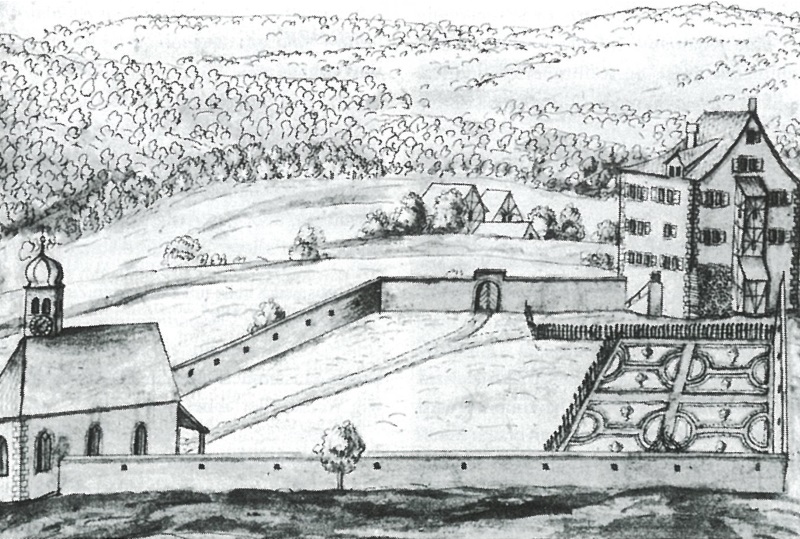

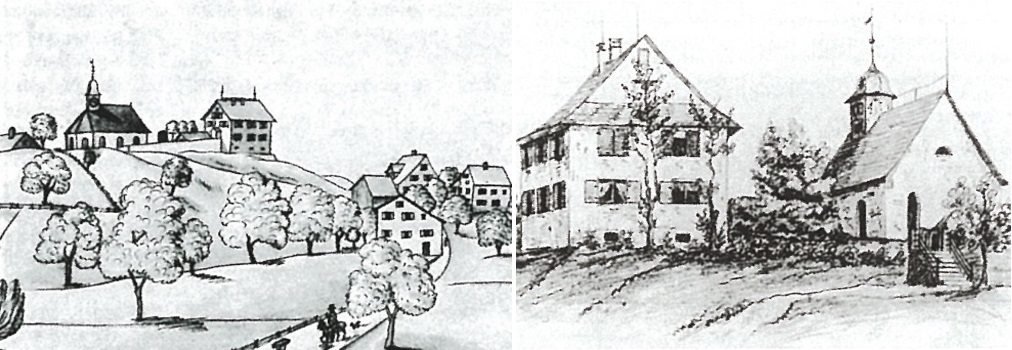

Als die Bevölkerungszahlen anstiegen und in den Dörfern und deren Aussenwachten ein Gemeinschaftsbewusstsein erwachte, strebten die Bewohner den Bau einer eigenen Kirche und die Bildung einer selbständigen Kirchgemeinde an. 1620 löste sich Hirzel von Horgen, 1680 am rechten Seeufer Uetikon von Meilen, und 1702 baute Wollishofen eine Kirche und trennte sich von Kilchberg.2 Es gab damit Vorbilder in der Gegend, die auch im Wädenswiler Berg, dem heutigen Schönenberg, den Entschluss reifen liessen, sich von der Muttergemeinde Wädenswil abzuspalten.

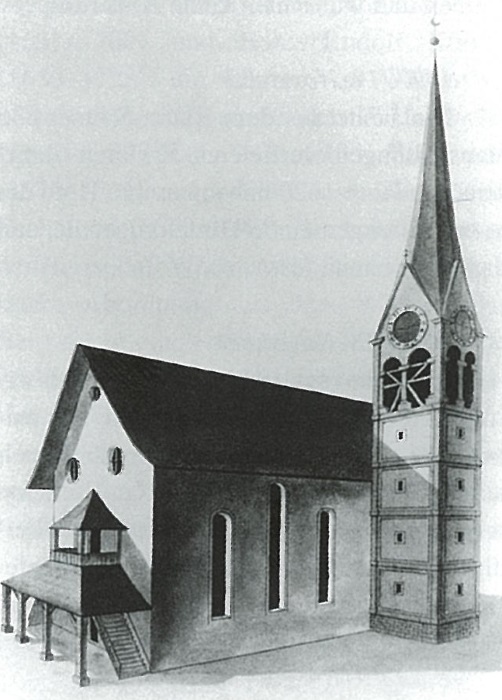

Kirche Wädenswil, bis 1703 religiöses Zentrum auch für die Bewohner im Gebiet des heutigen Schönenberg. Zeichnung von Geometer Rudolf Diezinger, 1833.

GROSSPFARREI WÄDENSWIL

AUF DEM WEG ZUR SELBSTÄNDIGKEIT

1698, 6. September

1699, 2. Oktober

1703, 6. Januar

DER NAME SCHÖNENBERG

1784/86: AUFTEILUNG DES ARMEN- UND BATZENGUTS

|

1. Das Wädenswiler Armen- und Batzengut beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von 10 278 Gulden und 24 Schillinge. Schönenbergs Anteil an diesem Vermögen beträgt 2250 Gulden. |

|

2. Schönenberg erhält diesen Betrag bis Ende 1784 oder bis zur Rechnungsablage an Martini 1785 ausbezahlt. |

|

3. Wädenswil zahlt Schönenberg ab Martini 1784 einen Zins von 90 Gulden, ebenso auf Martini 1785, falls die Summe nicht schon vorher ausbezahlt worden ist. |

|

4. Schönenberg erhebt dann von Wädenswil keine weiteren Forderungen mehr. Die beiden Gemeinden sind fortan in kirchlichen Belangen völlig getrennt. |

|

5. Das Wädenswiler Gemeindegut und das Gemeindehaus (Vorläufer des Hauses «Sonne», abgebrochen 1821) bleiben gemeinsames, unverteiltes Eigentum. |

|

6. Jeder Kirchgenosse von Wädenswil darf sich in der Kirchgemeinde Schönenberg niederlassen, ohne dass er dafür Einzugsgebühren zu entrichten hat. Die gleiche Regelung gilt für Kirchgenossen aus Schönenberg, die nach Wädenswil ziehen. |

|

7. Die in der «Batzenlad» (Archiv- und Geldtruhe) aufbewahrten silbernen Becher und Schalen gehören Wädenswil allein; die leere «Batzenlad» geht an die Kirchgemeinde Schönenberg über. |

|

8. Jede Kirchgemeinde kommt für den Unterhalt und für die Verpflegung ihrer kirchgenössigen Armen selber auf. Wer von der einen in die andere Kirchgemeinde zieht, ohne dort Erb- oder Eigengut zu besitzen, wird im Verarmungsfall wieder der ursprünglichen Kirchgemeinde zugewiesen. |

|

9. Vom Einzug der Fremden, die sich in die Bürgergemeinde Wädenswil (von der sich Schönenberg erst 1813 trennte) einkaufen, fliessen drei Viertel dem Gemeindegut Wädenswil zu, und ein Viertel kommt – je nach Wohnsitz – der Kirchgemeinde Wädenswil oder Schönenberg zu. |

|

10. Die Brautkronen – eine Gebühr von Töchtern oder Witwen, die sich ausserhalb der Gemeinde zu verheiraten gedenken – werden weiterhin dem gemeinsamen Gemeindegut gutgeschrieben. |

|

11. Das Braut- und Bechergeld dagegen – eine Einheiratungsgebühr für fremde Bräute – kommt entweder Schönenberg oder Wädenswil zu, nämlich jener Kirchgemeinde, in der sich die Braut niederlässt. |

|

12. Ab Martini 1784 kommt Schönenberg für folgende fixen Auslagen, die man bisher gemeinsam bestritten hat, allein auf: Abendmahlswein, Wartegeld für die Hebamme, Läuterlohn für den Schulmeister, Spesenvergütung an den Pfarrer für das Abholen der für Bedürftige bestimmten Winterkleider in Zürich. Schönenberg zahlt ferner den vierten Teil der jährlichen Patrouillengelder für die Flur- und Nachtwache sowie einen Viertel der Kanzleikosten für die Abnahme der Rechnungen. |

1811/13: AUFTEILUNG DES BÜRGERGUTES

Peter Ziegler